現場の課題を分解し、現場スタッフができることから始める

NTT東日本関東病院流 医療DXの進め方

掲載日:

NTT東日本関東病院(東京・品川区)

NTT東日本関東病院は、東京都品川区にある東日本電信電話(NTT東日本)が運営する企業立病院である。594床の入院病棟を備えた地域中核病院で、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進にも力を入れている。同院では、どのように医療DXを推進しているのか。

組織体制や具体的な取り組みと、その効果、医療DXに取り組む上での重要な視点などについて、医療DX推進室 室長整形外科主任医長 森崎裕氏、医療情報管理部門 副看護部長 村岡修子氏、DX推進部門 部門長 吉中正史氏、DX推進部門 DX推進担当課長 久住呂涼子氏、DX戦略担当 小嶋祐人氏に聞いた。

(医療テックニュース編集部 副編集長 米谷知子)

NTT東日本関東病院における医療DX推進体制

――貴院ではどのような体制で医療DXを推進していますか?

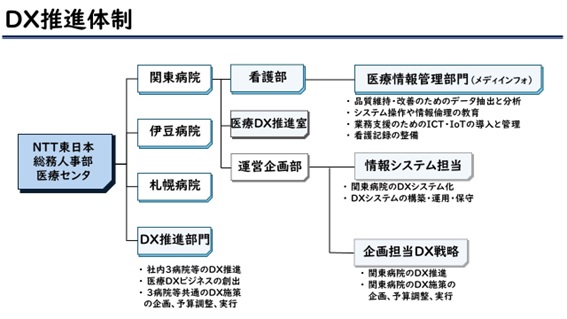

久住呂氏:NTT東日本関東病院は、がん診療、救命救急、低侵襲治療などに対応する診療科・部門と594床の入院病棟を備えた総合病院です。現在医療DXの推進には、①医療DX推進室(1名)、②医療情報管理部門(3名)、③企画担当DX戦略(2名)、④DX推進部門(6名)、⑤情報システム担当(13名)の5つの部署が関わっており、非常に充実した体制となっています。関係部署が集まって定例ミーティングを開催し、病院の中長期戦略に則りDX施策を企画・実行しています。

一般的には、「DXを推進する専門部署」と「情報システム担当」で体制を組んでいるところが多いと思いますが、当院の場合は現場の臨床医や看護師がメンバーに参加しているため、多角的な観点から意見が出しあえること、また、環境整備や運用段階において先頭にたって調整含め実施して頂いているため、施策の浸透と運用の定着がしやすいことが大きな強みだと思っています。

――体制構築で苦労したことや工夫したことがあれば教えてください。

苦労した点は、DXにかけられる時間が限られていることです。2021年に立ち上げた「企画担当DX戦略」や「DX推進部門」は、専門部隊なので、DXの推進に専念できます。一方、「医療DX推進室」や「医療情報管理部門」、「情報システム担当」は、ほかの業務と兼務しているため限られた時間での活動になります。ただ、院長をはじめとする経営層が病院全体でDXに力を入れているため、兼務ながらもDXに注力できる環境になっています。

もう1つ苦労した点は、院内調整です。ただ、課題やあるべき姿を言語化・可視化できるのは現場であり、また実際に運用するのも現場であるため現場との調整は必要な工程だと考えています。我々はその課題感の解像度を上げ、思いを形にするのもDX推進だと考えています。

――現場とのコミュニケーションはどのように行っていますか?

小嶋氏:私たちが現場に赴いて課題感を聞き取りすることもありますし、相談を受けて介入することもあります。相談窓口は設けていますが、相談に来たものだけに対応するのではなく、私たちから成功事例を提示して介入することもあります。積極的に現場のニーズを聞いて対応していくことで、事務職員と医師や看護師との距離が縮まっていると感じています。

医療DXの取り組み

――具体的にはどのような取り組みを行っていますか?

村岡氏:「医療DX」というと非常に定義が広くなりますが、3つぐらいの視点があると思っています。

1つ目は「臨床にデジタルを活用して可視化すること」、2つ目は「業務フローを標準化して電子データを収集・分析すること」、3つ目は「働き方改革に関すること」です。

当院は1972年頃から国の方針に沿って医療情報システムを導入し、早い段階から業務フローの標準化を行ってきました。電子カルテも2000年頃に導入しています。ただ、NTT東日本は情報通信企業なので、セキュリティーレベルが非常に高いことから、施設内の取り組みにとどまる部分もあります。

電子カルテでは、院内のクリニカルパス(入院から退院までのスケジュール)が可視化されて分析もできるようになっていますが、この情報をほかの病院と連携してPHR(パーソナル・ヘルス・レコード)とつなげていくような環境整備についても検討しているところで、実現にはもう少し時間がかかりそうです。

本来DXは、患者さん個人が手元のスマートフォンで自身の健康情報を将来にわたって管理できることを目指していると思いますが、それまでには、もう少し準備が必要と考えています。

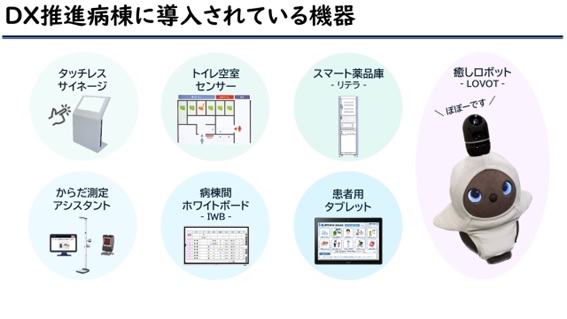

一方で、当院では社会的な課題や法制度への対応を見据えて、中長期的な施策を計画して実行しています。2020年にはNTT東日本の強みでもある「情報通信技術(ICT)」や「業務改革」を生かして、1病棟を丸々「DX推進病棟」にし、DX関連技術をふんだんに取り入れて業務改革を進めています。

例えば、全員にノートパソコンを配布し、マイクロソフトの「Microsoft365 Enterprise」を導入して業務改善を図っています。現在使用しているノートパソコンは院外に持ち出しも可能で、看護師も管理者はリモートワークで働けます。

久住呂氏:当院では中長期計画を立てています。社会的課題や、医師の働き方改革など法制度にともなう対応を見据えて、どの段階でどのような施策を行っていくか計画しています。アナログ運用もまだまだ存在していますが、社会的には人材不足が明らかになってきているので、将来を見据えて、できる限り処理を自動化していく方針です。

例えば、システムエンジニア(SE)が「Microsoft365」を活用してノーコードでアプリを作成し、議事録や院内の閲覧物を電子的に回覧したり、会議資料の作成を極力自動化したりするなど、医師や看護師が本来の業務に注力できる環境づくりに取り組んでいます。

森崎氏:医師の診療に関するDXの取り組みは、2022年にWEB問診システムを導入しました。また、2023年末に胸部レントゲンのAI(人工知能)読影システムを導入し、呼吸器科以外の医師が読影での見逃しを防ぐ仕組みを整備しました。

ただ、当院のセキュリティーポリシーの兼ね合いもあり、医師の働き方改革までは落とし込めていません。医師の業務を大幅に改善できるようなツールの導入は難しい状況です。そうしたときにポイントとなるのはタスクシフト・タスクシェアです。後ほどご説明しますが、「早期警戒システム」や「ベッドコントロールシステム」といったものが、最終的には医師や看護師を含めた働き方改革に通じると考えています。

「早期警戒システム」導入で患者さんの容態急変を予測し適切な治療とケアの提供を実現

――これまでの取り組みから、どのような成果や効果がありましたか?

村岡氏:まず、効果を実感する取り組みとしては、クリニカルパス標準データモデルの開発および利活用(略称:ePathプロジェクト)があります。このプロジェクトは2018年10月1日から2021年3月31日の期間実施され、研究代表者は済生会熊本病院 副島秀久先生です。

プロジェクトで構築された「解析基盤・統合データベース」は、済生会熊本病院、九州大学病院、四国がんセンター病院、NTT東日本関東病院の4病院で、蓄積されたクリニカルパス、DPC、電子カルテなどのデータを匿名加工して集積し、新たなエビデンスを創出したり、診療科ごとのベストプラクティスを比較して施設間で異なる在院日数の調整や治療の際に投与される薬剤の調整をしたりすることを可能にしています。

もう1つは、2022年10月から運用を開始している新病棟「DX病棟」です。先進的な技術を取り入れたスマートホスピタル病棟で、図のようなさまざまな機器・システムを導入しています。

導入システムの1つに「早期警戒システム」があります。病院にはバイタルサイン等を計測するさまざまなデバイスがありますが、データの標準化がなされていないので一元管理ができません。そこでデータを標準化して集積し、患者さんが重症化する確率をスコアリングし、高度リスクと判定された場合はナースコールへ発報し、担当看護師に知らせる仕組みを作りました。

院内で患者さんの容態が急変した場合、エマージェンシーコール(一斉放送)を行うのですが、「早期警戒システム」を導入した結果、エマージェンシーコール数が減少し、急変の可能性のある患者さんを、一般病棟からハイケアユニットへ移動するなど適切な治療とケアを行うことを可能にしました。「早期警戒システム」は臨床の中で非常に高い効果が得られています。

ほかの機器・システムも、活用シーンや効果について「DX病棟」を中心に指標を設定して測定し、良い結果が得られたものはほかの部署にも水平展開しています

さらに、ペーパーレス化も進めており、これまで看護師が出していた指示簿は、1年8カ月を掛けて廃止しました。結果、1年間で約72万枚の紙を削減し、支出を抑えるだけではなく、看護師の時間外業務も減らすことができました。

――医療DXに関する取り組みの費用対効果は、どのように測っていますか?

久住呂氏:DX施策を進める際には、費用対効果は考慮します。一方で、DXの効果は必ずしもコストと直接的に結びついているわけではありません。施策によってはペーパーレス化のようにコスト削減につながるものもありますが、それだけでは測れない効果も存在します。

村岡氏:デバイスを導入するだけでも費用がかかりますが、日本は標準規格が存在しないため、さまざまなデバイスの情報を一元管理したり、活用したりしようと思うと、そこに膨大な費用がかかるため、全体的な費用効果は試算しづらい状況です。そのため、特定のプロセスにかかる時間の短縮と、それを人件費で評価すると、どのくらいになるかという計算はしています。

例えば、昨年(2023年)、看護師用のPC160台を導入し、看護部で時間外業務を1人当たり42分削減しました。看護師用の160台のPCと「Microsoft365」、そのほかの諸経費の合計は、650人の看護師が1人当たり年間42分の残業代を2年分支払った場合に相当する計算になっています。このようなコスト管理をしつつ、デジタル化とICT化を評価しています。ただ、全体的な効果は、何年後に、どのようになるかを予測しにくい状況です。

PCを持ち歩く人や自前で業務アプリを作成する人が増加

――さまざまな機器・システムの導入に対して、現場の方々の反応はいかがですか?

村岡氏:「DX病棟」では、看護師が機器に慣れるのに約1年かかったため、教育は非常に重要と考えています。慣れるまでは、スタッフが「かえって時間が掛かる」と思ってしまうこともあります。そのためDX部門の担当者が現場に赴いて業務を解析し、調整を行っています。こういったサポートがあるという意味では当院は恵まれており、おそらく他病院に比べると比較的早く使い方をマスターできていると思います。

小嶋氏:職員の意識が変わり、メモ帳とペンからPCを持ち歩く人が増えました。また、「Microsoft365」のノーコードプラットフォームを使ってカスタムアプリケーションを作成できるのですが、最初はDX部隊にアプリ作成を依頼していた人たちも、最近では自分たちで作成するようになっています。DXやICTに対する漠然とした苦手意識が薄れ、自分たちの工夫で業務が楽になるメリットが注目されているように思います。

DXを核にチームで働き方改革の実現を目指す

――今後の取り組みを教えてください。

森崎氏:当院には、もともとデジタルに理解のあるスタッフが多く、特に看護師のデータに対する考え方は進んでいると思います。医師の働き方改革では、DXをどう活用できるかはみえておりせんが、このチームで患者さんのみでなく当院スタッフも喜ぶ施策を実現できればいいなと思っています。

機器やシステムの導入には費用がかかります。しかし、費用をかけて導入したことが、診療報酬として直接収益に結びつくわけではありません。身銭を切ってシステムを導入したところで大した収益にならないとなると、現場としてはモチベーションが上がりません。

診療補助を行うAIなどに対する期待感はありますが、先ほど述べたように現在の診療報酬体系ではそういうシステムを導入することは非常に難しい状況です。読影などでの加算はありますが対象病院は限られており、DXへの取り組みへの診療報酬体系上の評価について国には考えてほしいと思います。

一方で、日本全体で医療費を削減しなければならないことも理解しています。そのため、国にはどこかの病院で改善効果が出たものをすぐに全国の病院間で共有できるような基盤も整備してほしいと思います。病院ごとに適用できるシステムを作っても、個別対応要件が多すぎると水平展開が難しく、開発面、導入面いずれにおいてもコストパフォーマンスが悪いと考えています。

いくつかの病院で上手くいっている施策を水平展開しやすいような仕組みができれば、ベンチャー企業なども参入しやすくなるのではないでしょうか。

――国が進めている医療DXへの対応はどのように考えていますか?

久住呂氏:2022年6月に、「経済財政運営と改革の基本方針2022」が発表され、「全国医療情報プラットフォームの創設」、「電子カルテ情報の標準化等」及び「診療報酬改定DX」の取組を行政と関係業界が一丸となって進めることとされております。

また、医療DX の推進に関する工程表も提示されておりますので、当院も国の動向を見ながら順次対応をしていく予定です。その中でも厚生労働省が進めている「電子カルテ情報共有サービス」には期待しています。

医療現場では、病診連携はいまだにFAXを使っています。全国には200以上も地域医療情報連携システムがありますが、参加している医療機関の数であったり、費用負担など課題があります。また、個別にシステムを構築するのも困難であるため、「電子カルテ情報共有サービス」にて地域の医療機関が保有する医療情報を相互に流通できるようになることを期待しています。

体制構築、現場と関係構築、病院経営者の理解、担当者の継続的な取り組みが成功のカギ

――医療DXを推進するには、どのようなことに気を付ければよいでしょうか?

小嶋氏:できる限り現場に赴いて、どのような課題があるかをつかむことが重要だと思います。ささいなことでも相談してもらえる関係性を構築して、現場の課題感を認識することがまずは大切なことではないでしょうか。私達はこのような姿勢で取り組むよう心がけています。

久住呂氏:DXを進めるには、体制作りも重要です。体制が整備されれば、皆が協力的に動いてくれるようになります。また、現場の意識を変えるには、経営層からメッセージを発信し続けてもらうのも効果的です。

村岡氏:ICTの導入には非常にお金がかかります。国は補助してくれませんし、医師の人件費は他国に比べて非常に安く、このままでは経営が成り立ちません。この状態でDXに対応するのは非常に厳しいと言えます。

これからDXを進める医療機関は、他の病院で上手くいったケースを参考にしたり、ICTツールが安くなった時に導入したりすべきだと思います。外来人口は2030年にピークに達し、2040年には入院人口がピークを迎え、その後は減少することが予測されています。そういったことも見据えてDXを検討する必要があります。

小規模な医療機関がDXへ対応していくことは並大抵ではないと思います。当院のようなDXを先行している病院と連携して、コストメリットのある形でシステム等を導入していくことをお勧めしたいと思います。

森崎氏:DXを妄信しすぎないことも大切です。現場の課題を分解して、現場のスタッフができるところから始めていく。その際、主導者が「現場の要望」と「技術者ができること」を調整して、現実的なところを見出して改善を積み重ねていくことが重要です。

吉中氏:DXの狙いの一つである抜本的な業務変革は従来の業務改善活動の延長かもしれませんが、DXという言葉が現場のスタッフに浸透し、この活動が永続的に行われることはたいへん有意義なことだと思いますし、この流れは止めたくありません。しかし、一方でこのテーマは目指すべき目的が大きいためスタッフ一人ではやり切れず、組織的な活動が必要となります。そのためDX活動を後押しする病院経営者の理解や協力が必要不可欠だと感じます。

多くの医療機関では、通常業務と掛け持ちでDXの活動を行っていると思うのですが、DX活動の必要性を理解している複数のメンバーが一丸となって業務変革への強い意欲を持ち、最後まで諦めずに取り組むことが重要だと思います。この活動には終わりがありません。常に活動し続けていくものだと思っています。