医療現場の未来を変える:電子カルテの新たな可能性

電子カルテはフルクラウド型になり「家電化」する

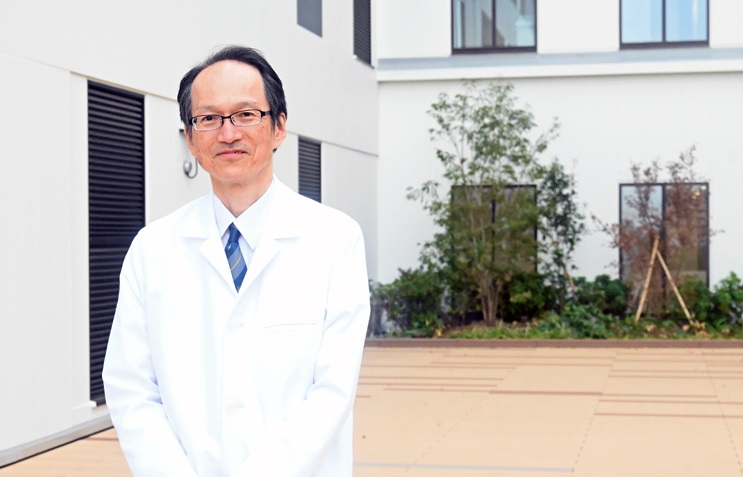

藤川佳應レスコ社長インタビュー

掲載日:

藤川佳應レスコ社長(「国際モダンホスピタルショウ2024」のレスコブースにて)

レスコは、精神科に特化した電子カルテメーカー。2003年に日本で初めて精神科専用の電子カルテを開発し、精神科病院での導入数はトップシェアを誇る。2024年1月にはTISインテックグループのTISの連結子会社となり、現在はフルクラウド型で標準マスタ・コードに準拠した次世代型電子カルテの開発を行っている。次世代型電子カルテとはどのようなものか、電子カルテ市場の現状と今後の電子カルテの新たな可能性について、藤川佳應社長に聞いた。(医療テックニュース編集部 副編集長 米谷知子)

「医療情報循環型社会」における電子カルテ

――現在、電子カルテ市場では何が起こっているのでしょうか?

藤川氏:今まで使われてきた電子カルテ基盤は、政府が思い描く電子カルテ基盤とまったく異なります。医療情報システムの歴史をひもとくと、初めに医事会計システムが生まれ、次にオーダリングシステム、その後に電子カルテが登場したという流れになります。これらのシステムは、自院の中だけの業務効率化、情報共有化を目的としたものでした。言い換えればオフィスオートメーションしかできない。そして、電子カルテを記載するためのマスタは、診療報酬の算定につなげられる非常にシンプルでメンテナンス性の高いマスタであれば問題ありませんでした。

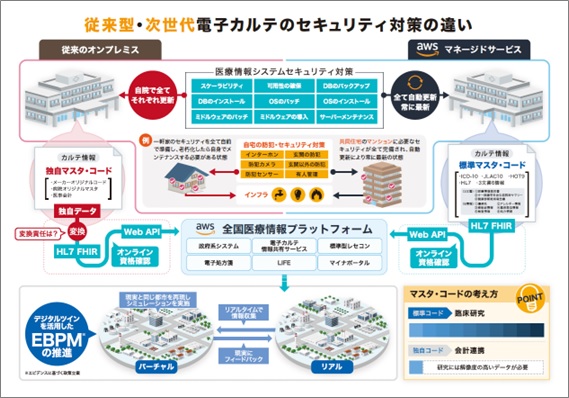

現在、政府が目指しているのは、「データを活用して新しい治療方法や医薬品を開発する」「地域医療のリソースを最適配置する」といった医療情報循環型の社会です。最終的には、現実世界で収集された情報を基に、デジタル空間内で現実世界の対となる双子(ツイン)を構築する「医療デジタルツイン」を目指しています。これを実現するには、本当に使える、精度の高いデータをリアルタイムに集積していかなければならない。そのためには、電子カルテ情報が、厚生労働省が推奨する標準規格(標準マスタ・コード)を採用したものであることが必要です。

――現在の電子カルテは、どれくらい標準規格(標準マスタ・コード)に対応しているのですか?

藤川氏:電子カルテメーカー各社は、独自のマスタ・コードを使用しています。現在、この「独自マスタ・コード」と「標準マスタ・コード」は1対1の関係にはありません。

例えば、医療用医薬品の標準コードには、目的別に「薬価基準収載医薬品コード」「個別医薬品コード(YJコード)」、「基準番号(HOTコード)」、「レセプト(診療報酬明細書)電算処理システム用コード」など複数のコードがあります。これらは非定期にアップデートされるため、電子カルテ側で全て独自コードとひもづけして管理しなければ使えません。

「独自マスタ・コード」を「標準マスタ・コード」に変換するツールもありますが、「変換データ」は「原本データ」ではないため恣意(しい)的になります。そういったデータをAI(人工知能)にかけても、そのアウトカムというのは、どの程度の精度があるでしょうか。我々は「原本データ」を「標準マスタ・コード」で書かなければならないと思っています。ただ、「標準マスタ・コード」をはじめとした厚生労働省標準規格の電子カルテへの実装は「ICD-10コード(国際疾病分類)」以外遅々として進んでいないことが厚生労働省の調査からもわかります。

「標準マスタ・コード」を電子カルテにおいて実装して運用してみると、こうすればもっと医療現場で使いやすくなるのではないか、という気づきが生まれます。具体的な例として、我々は部位における「腰」に関するコードがないことを発見しました。関係機関に報告してコードを作成してもらいましたが、こういったことがこれからいろいろ出てくる。「標準マスタ・コード」は、完全ではないが、臨床研究で活用することを前提に使っていかないと進化はない。そのため、当社では、「標準マスタ・コード」への対応を一生懸命に行っています。最終的には厚生労働省の標準マスタ・コードにすべて対応する予定です。

――なぜ電子カルテメーカー各社は「独自マスタ・コード」を使い続けているのですか?

藤川氏:資金不足の問題もありますが、最大の理由は「医療に特化した先端IT技術者の枯渇」です。枯渇どころか不在といっても過言ではない。資金力があっても、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)に対応できる電子カルテメーカーが少ないのが現状なのです。今後、こういったことが大きな問題になってくると考えています。

――電子カルテメーカー各社はどのような状況にあるのでしょうか?

藤川氏:現在、国策として医療DXが非常に速いスピードで動いています。そのため、電子カルテメーカー会社は、この速いスピードにどう対応すればよいか非常に悩んでいる。

当社は、精神科病院と精神科診療所向けのクラウド型電子カルテ「Waroku(ワロク)」を提供しています。2020年に企画立案を始めて今年(2024年)で5年目になります。これだけ時間を掛けても、従来型のオンプレミス型の電子カルテから医療DX対応型の電子カルテにするには機能的に程遠い状況なのです。我々は「ファーストペンギン」で、一早く医療DX対応型の電子カルテを開発してきたがゆえに、多くの失敗や苦労を経験してきました。おそらく今後、ほかの電子カルテメーカーも、我々が通ってきた道を追体験していくことになると思います。同じだけ時間が掛かるとは思いませんが、我々が経験してきた苦労をほかのメーカーにフィードバックしていくことも、我々のビジネスに転換できるのではないかと考えています。

現在、「Waroku」は「ICD-10」、「JLAC」、「HOTコード」に対応しています。ただ、アレルギーなどには対処できていないので、まだまだ時間がかかります。幸い、クラウド型の電子カルテはオンプレミス型に比べて製品のアップデートがしやすい。だから、走りながら対応します。

障壁は「独自マスタ・コード」の標準化

――標準化に時間がかかるのはなぜですか。

藤川氏:アレルギーマスタは、私の知る限り3000程あります。従来は、電子カルテにワープロで記載できたものが、コードが付加され体系化されたものの中から選択する必要があります。

16桁の標準用法コードを使用するとなると、「Waroku」は精神科向け電子カルテなので、精神科では到底使わないような用法も含みます。しかし、全ての用法を入れておかないと16桁のコードが付けられないので、使わない用法も表示せざるをえない。そうなると、「精神科でよく使う用法にラジオボタンを付けておく」とか、「よく使うもの順にしておく」など、UI(ユーザーインターフェース)やUX(ユーザー体験)の工夫が必要になる。つまり、「標準マスタ・コード」を実装すれば済むという話ではなく、使うことを前提としたUIやUXを作る必要がある。だから非常に時間がかかる。

時間がかかる理由は、ほかにもあります。医療が分かり、クラウドを含めた新しい技術を駆使できる技術者がいないのもその1つです。技術的な知識がある人に、医療はどういうものか教える必要があります。医療が分からない人に設計書を書いてもらっても、現場で使えないものができるだけです。そうなると、何度もやり直しが必要になる。医療の知識がないことを前提に、何が起こるか想定して開発プロセスを組む必要がある。

――電子カルテメーカーは、現在「標準マスタ・コード」にどの程度対応しているのですか?

藤川氏:大手電子カルテメーカーの中には標準化に取り組んでいるところはあります。しかし、そのほかのメーカーの多くはまだ対応できていないのではないでしょうか。というのも、「独自標準マスタ・コード」から「標準マスタ・コード」に変換するには、フルスクラッチで製品そのものを作り直さなければならない。

システムの入れ替えで、まず問題となるのが旧システムからのデータ移行です。電子カルテシステムは「電子保存三原則」で厳格に保存が義務付けられており、「データ移行をしてほしい」という医療機関の要望は拒めません。そのため、「独自マスタ・コード」から抜け出せない。それが、新製品なのに、「標準マスタ・コード」に対応していない電子カルテがあるという理由です。

現在、電子カルテメーカーを分類すると、①クラウドにも標準マスタ・コードにも対応しているベンダー②クラウドだけに対応したメーカー③クラウドにも標準マスタ・コードにも対応していないベンダーの3つぐらいに分けられると思います。

――クラウドシフトはどの程度進んでいるのでしょうか?

藤川氏:診療所向け電子カルテは、クラウドシフトが非常に速く進みました。病院向け電子カルテは、クラウドシフトはしていますが、国が目指すクラウド型の電子カルテではありません。院内のオンプレミス環境に構築されたシステムをデータセンターに置き換えただけのクラウドリフト型のカルテです。

クラウドリフト型の電子カルテ自体を否定はしませんが、ガバメントクラウドの仕様書には、「クラウドリフト型のような仮想化されたシステムはクラウド型とは呼ばない」と書かれています。そういう意味では、今のところ、フルクラウド型の電子カルテはほとんどありません。

我々が提供する「Waroku」は、マネージドサービスも含めてAWS(アマゾン・ウェブ・サービス)を完全活用したフルクラウド型の病院向け電子カルテです。医療情報循環型社会では、電子カルテ内のデータをリアルタイムに循環させる必要があり、そのためには、従来の閉域網ではなくインターネット網を使うことになります。

これは、「全国医療情報プラットホーム」を始めとする政府系システムと医療機関のシステムがインターネットで常時接続される世界です。そうなると、セキュリティーに対する考え方が、従来のIP-VPN(インターネットプロトコルを使用した仮想施設網)を使った閉域型のセキュリティー対策ではなく、いわゆるゼロトラスト型のセキュリティー対策が電子カルテでも求められるようになる。

医療DXで提供される政府系システムの仕様を見ると、Web APIが使われている。そして、API連携に対応しようとすると、医療機関側のシステムに適切なセキュリティー対策が求められます。2023年4月に医療法施行規則が改正され、セキュリティー対策が医療機関の義務になりました。そのため、これからの電子カルテは、ゼロトラスト・セキュリティー対応が前提になる。そうなると、電子カルテの基本ソフト(OS)やミドルウェアは、常に最新パッチを当てなければならない。

従来のオンプレミス型のシステムでは、サーバー機だけではなくOS、ミドルウェア、クライアント端末なども含めて全て管理しようと思うと膨大なコストがかかってしまう。一方、フルクラウド型にすれば、OSやミドルウエアのアップデートはクラウドサービスサーに任せられて、厚生労働省が作成する「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」と「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト(ガイドラインから特に取り組むべき重要な項目を抽出したもの)」をクリアできる。

加えて、ベンダーには「製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書(MDS/SDS)」を医療機関などへ提出するとともに、その内容に基づいて保守や運用を始めとした契約内容を医療機関とベンダー相互で調整することなどが求められています。医療機関は、こうした事項を正しく理解して電子カルテを選定していかなければならないわけです。

医療機関はどのような対策をすべきか

――医療機関側は今の状況をどこまで理解しているのでしょうか?

藤川氏:政府が進める医療DXについては、医療機関毎の興味度合いによってかなりばらつきがあり、理解度の格差が生じている。厚生労働省からは何のために、何をしようとしているのか、その都度必要な情報提供が行われている。しかし、すべてを読み解いて正しく解釈することは非常に困難です。それが、医療機関によって情報格差が広がっている理由にある。

また、電子カルテメーカー側からも未だ医療DXに対する具体的な対策が明示できていない。それにもかかわらず、補助金や「医療DX推進体制整備加算」「医療情報取得加算」などの診療報酬加算が用意されている。医療機関は、こうした事実を正しい情報に基づいて正しく理解し、どのような準備をすべきかを慎重に考えないと、誤った選択をする可能性がある。

もし、誤った選択をすれば、医療情報循環型社会に適応できない電子カルテを購入してしまうといった、二重投資のリスクが生じることにつながります。私は、長い間この業界に携わってきましたが、今までにない出来事が目の前で起こっていると感じています。

――医療機関はどのような対策をすれば良いのでしょうか?

藤川氏:まずは国策の医療DXの本質的な内容をしっかり理解するところから始めると良いのではないでしょうか。近年では、電子カルテ業界のみならず、医療情報システム業界全体が、ガラケーからスマートフォンに変わるぐらいの大きなパラダイムシフトが起こっている。

地域医療構想など地域医療のフレームが再構築されようとしている中で、自院の経営戦略をきちんと描いた上でIT戦略を立てなければ、道具を入れても活用できないという問題に必ず直面すると思います。個々の医療機関が地域医療の中で、どのような役割を担っていくのか事業戦略を描き、その中でどのようなITを入れていくのか検討していく必要がある。

電子カルテ市場は今後どうなっていくのか

――今後、電子カルテ市場はどうなると見ていますか?

藤川氏:オンプレミス型の電子カルテは、大体6~7年おきにサーバーのOSやミドルウェアがアップデートされ、そのタイミングで新製品が登場します。新製品に買い替えしてもらうことで利益回収していくビジネスモデルです。この従来型の電子カルテビジネスはいずれ終わりを迎え、今後はフルクラウド型の月額サービスになっていくと考えています。

そもそも自院で電子カルテの運用管理を行えるスタッフを確保できる医療機関は限られています。それであれば、なるべく医療機関側のメンテナンス工数が発生しない電子カルテになっていく必要がある。いわゆる電子カルテの“家電化”です。

今までは、自院に個別最適化された電子カルテがたくさん入ってきましたが、オーダーメードのためメンテナンスに非常にコストがかかる。もっと言うと、電子カルテメーカー側のサポートも属人化が生まれます。このように、目に見えるコストと目に見えないコストのいずれもが発生します。

医療財政がひっ迫する中で、高額な電子カルテを運用し続けられる医療機関は限られている。一方で、多額の費用をかけて個別最適化した病院の方が、標準化に遅れるのではないかと危惧する声もあります。こうした課題を解決するには、これからは買ってきて電源を入れてボタンを押せばすぐに使える電子カルテになっていく必要がある。

政府は2030年までに医療機関のDX化を図っていく予定です。経過措置はあっても2050年までとはならない。生き残りをかけた戦いが、すでに始まっています。我々は、医療機関のDXをきちんと解釈したいという要望が高まっていることも肌身で感じています。クラウド化も間違いなく進んでいくとみています。

また、最近はサイバー攻撃による被害の内容が変わってきました。第一世代のサイバー攻撃はウイルスに感染してシステムが止まるといったものでした。第二世代は、ランサムウエアが登場し、データが人質に取られて電子カルテが止まり、地域医療に多大な影響を与えました。

さらに、2024年6月に某公立病院でランサムウェアとみられるサイバー攻撃を受け、患者の個人情報が漏洩しました。それも原本データではなく、電子カルテデータを二次加工したデータが漏洩したと報道されています。今は、原本データよりも二次加工データの方が価値は高いと考えられているのかもしれません。

我々は、電子カルテにAPIという相互運用性のあるオープンインターフェースを設けて公開し、スタートアップベンチャーなどが「Waroku」のAPIインターフェースを使って新しい商材を作り、当社のユーザーにサービス提供していくビジネスを勃興できるのではないかと考えています。

つまり、すべてワンストップでサービス提供する時代は終わり、エコシステム化していくわけです。なぜならば、市場ニーズが多様化する中で、1社ですべての技術やソリューション、サービスをカバーすることは現実的ではないからです。

API連携で、医療情報システムという従来の枠組みにはない新たなサービスが生まれる可能性があります。我々としては、データを人質にとり事実上のベンダーロックインをかけることから脱却し、新たな領域に挑戦して新しいビジネスを創っていきたいと考えています。