山口大など国立5大学、高齢者医療研究で連携、データ共有し治療法開発へ

掲載日:

国立5大学の包括連携協定の締結式に出席した(左から)羽渕友則・秋田大医学部長、西山成・香川大医学部長、谷澤幸生・山口大学長、田邉剛・山口大医学部長、西川祐司・旭川医大学長、永島英樹・鳥取大医学部長

山口大学、秋田大学、香川大学、旭川医科大学、鳥取大学の国立5大学は8月1日、高齢者の病気への対応や、高齢化に伴い増加する医療費の削減を目的に、患者の臨床データを共有し、共同で解析することで治療法などを開発する医療研究ネットワーク「Alliance 5(アライアンスファイブ)」を結成すると発表した。

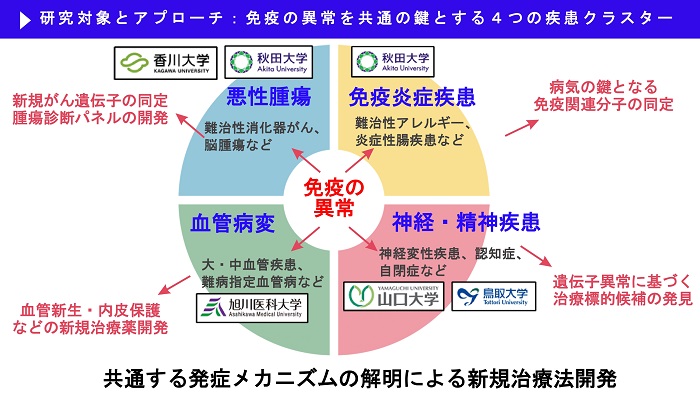

「Alliance 5」は、山口大、秋田大、香川大、鳥取大の医学部と旭川医科大学が持つ臨床データをクラウドで共有し、高齢社会による加齢関連疾患や希少疾患の医学研究を行う研究基盤。がんや脳腫瘍などの悪性腫瘍、免疫炎症疾患、血管病変、神経・精神疾患の4つの分野を対象に研究を行う。

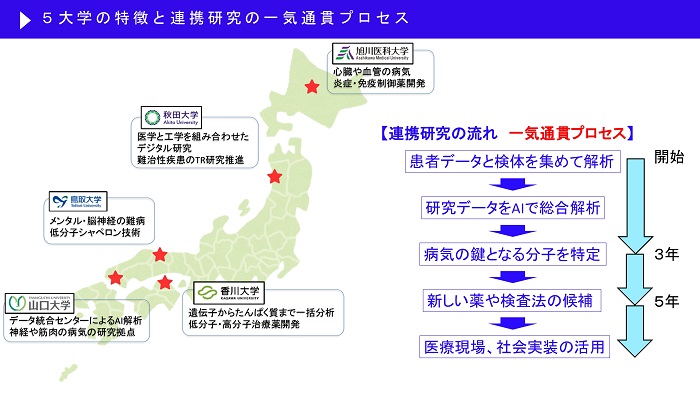

具体的には、5つの大学が持つ、地域固有の幅広い世代での疾患データと希少疾患の症例を基盤に蓄積し、集めたデータをAI(人工知能)で解析し、病気の分子を特定する。これまで大学単独では困難だった大規模な症例集積やデータの比較解析を可能にすることで、新しい治療法や予防法、診断法、新薬の開発につなげる。AI解析を強みとする山口大が担当する。

今回のネットワークでは、5大学がある地域の住民数合計で700万人分の病気のデータを研究で利用できるようになる。大学間で研究に必要なデータの収集依頼や融通の調整も行う。異なる地域の気候と生活習慣の比較も可能になるため、新しい病因の発見が期待される。

5大学によると、高齢者は複数の病気を患っていることが多く、大学病院を含む複数の病院がある都市部は、1人の患者が病気ごとに病院を選んで通院している一方、地方では1つの大学病院だけで1人の患者のあらゆる病気に対応しているという。加えて、大学病院には加齢に伴う病気の対応も求められており、単独の大学では研究に必要なデータや研究者の十分な確保が難しいことが課題となっている。5大学は、こうした課題解決で手を組むことにした。

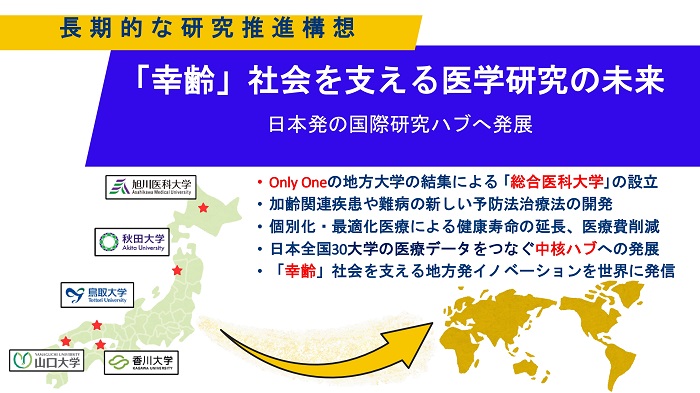

今後は参加する大学を30校まで増やす計画で、研究基盤を全国規模の医療データベースに発展させる。将来的には、5大学が連携した統合医科大学の設立も視野に入れている。

谷澤幸生・山口大学長は「大学単独ではできないことも、5つの大学がアライアンスを組むことでできることがたくさんある。各大学は地域の診療に取り組み、それぞれ特色や強みを持っている。その強みを共有していくことで、さらに何倍にも大きくして社会に還元していきたい」と強調した。