ユビー、AIが対話で適切な医療行動を支援する「医療AIパートナー ユビー」提供開始

掲載日:

Ubie(ユビー、東京・中央区)は9月16日、AI(人工知能)と会話することでユーザーに最適な医療情報を提供する一般向けの新サービス「医療AIパートナー ユビー」の提供を開始すると発表した。スマートフォンのアプリで提供し無料で利用できる。新サービスを通じて体調不良時の症状認知や医療の偽情報や誤情報などで医療アクセスに悩む「医療迷子」を減らす。

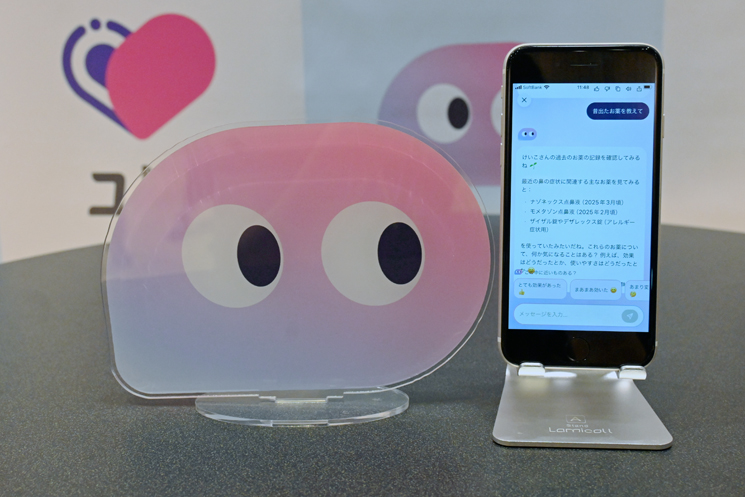

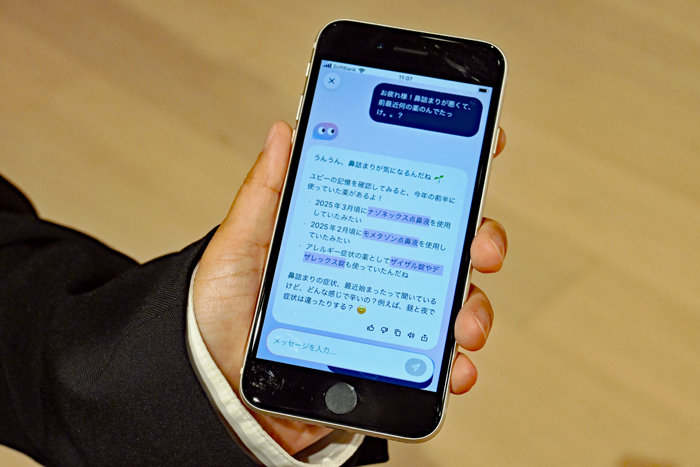

「医療AIパートナー ユビー」は、ユーザーが自身の体の症状を入力すると、医療専門の生成AIが受診すべき診療科や医師に伝えるべきポイント、受診後の疑問などにチャットで回答する。内容は、内科や循環器科など50人以上の医師が監修し、ユビーが信頼できると判断した公的機関や専門サイトの情報を出力する。回答は医師などの専門チームが継続的に監視と改善を行い精度を高める。

AIは、ユーザーが継続して利用すると、対話を通じて健康状態や関心事を記憶し、蓄積したデータから一人一人に合ったより最適な内容を回答する。マイナポータルと連携し、過去に処方された薬や受診した医療機関の情報も記憶が可能で、服薬履歴や受診歴の問い合わせにも対応する。

一方、医師は「ユビー」を使って患者が事前に自身の症状や聞きたいことをまとめておいてもらうことで、診察の効率化と限られた診療時間で質の高い医療が提供できるようになるという。サービスのβ版で実施したユーザーテストでは、受診を迷っていた人の66.3%が受診を決め、95.2%が医師との対話で症状伝達の参考にしたと回答した。

ユビーは2020年から、AI技術を活用し、気になる症状から関連する病名や医療機関を検索できる症状検索サービス「ユビー」を提供する。同社のユーザー調査では、体調不良時の受診や診断、治療など各段階で適切な行動を取れていない人が72%にも上り、ネットで情報収集をした後も、42%は行動を決められないことが分かった。

同社は、こうした人たちを「医療迷子」と定義。そこで今回、AIが対話を通じて利用者の情報を記憶し、状況に応じた行動を支援することで、病気の早期発見と治療につながるサービスを開発した。

阿部吉倫・ユビー共同代表取締役は「適切な医療を受けることができない人が多くいる。そうした人たちをLLM(大規模言語モデル)の力を使って助けることで人々に価値貢献をしたいと考えた」と、新サービスについて語った。

ユビーの症状検索サービスは月間で1300万人が利用する。今後は新サービスで月間利用者数を3000万人まで増やす。AIが行動を支援する「案内力」も現在の66.3%から80%まで向上させる。医師会や自治体などにPRして医師や医療機関へのサービス認知度も高める。一連の施策で、2030年までに「医療迷子」の経験率を36%まで半減することを目指す。