埼玉医科大国際医療センター、最新手術支援ロボット「ダビンチ5」で初のがん手術に成功

掲載日:

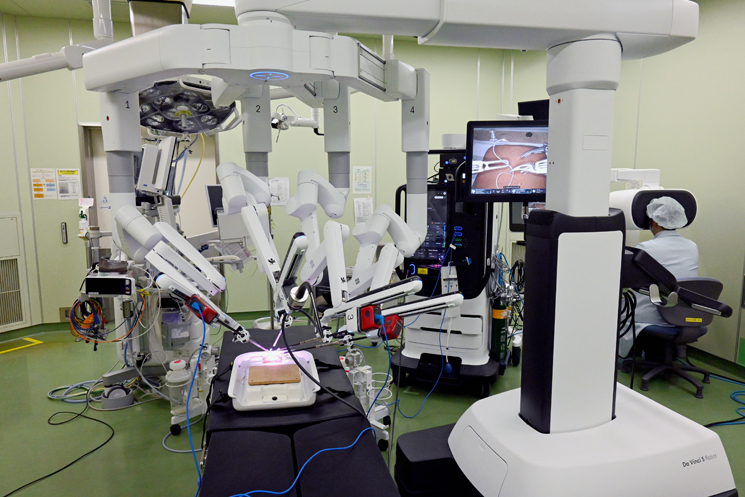

埼玉医科大国際医療センターに導入された新型手術支援ロボット「ダビンチ5」

埼玉医科大学国際医療センター(埼玉・日高市)は7月22日、米インテュイティブサージカルの新型手術支援ロボット「ダビンチ5」の稼働を開始したと発表した。同日には記者会見を開き、「ダビンチ5」で上行結腸がん、直腸がんの外科手術を初めて実施し、無事に終了したことを報告した。。

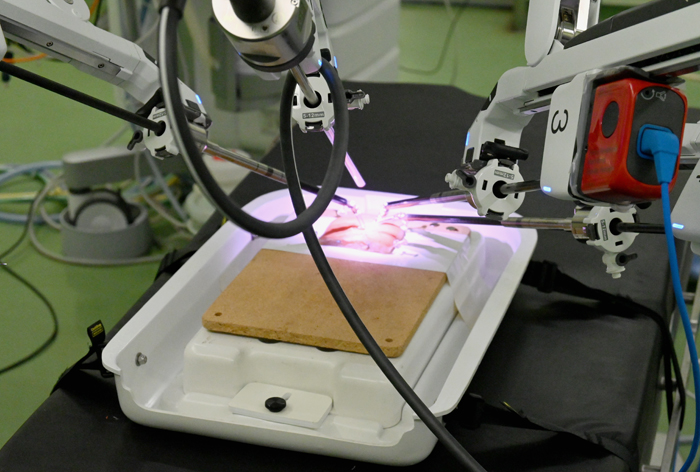

「ダビンチ」は、医師がモニターで映像を確認しながら、アームの先端に取り付けた鉗子(かんし)やメスなどの器具を使って患部を切除する手術支援ロボット。操作の手ぶれも補正する。手術は、患者の体に小さな穴を開けるだけで済み、従来の開腹手術よりも、傷口を小さくできる。「ダビンチ5」は従来機種を改良した5代目モデルとなる。

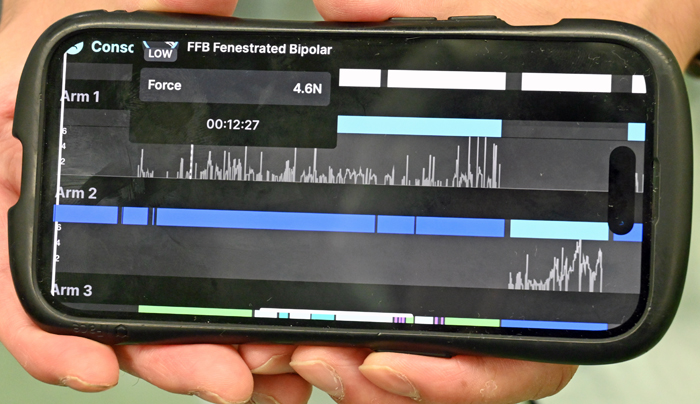

改善点の目玉は「力覚フィードバック」と呼ぶ、鉗子やメスなどの器具の先端にかかる力を疑似的に体感できるようにした機能。従来モデルでは視覚だけに頼っていたが、「ダビンチ5」では操作する医師があたかも自らの手で手術しているような感覚を再現できるため、より繊細で安全に配慮した手術が可能になるという。

具体的には、鉗子などの器具を臓器などに押し付けた場合にセンサーで医師の手元に押し返した感覚をフィードバックする。また、縫合で使用する糸を持った場合には糸をつまんだ感触を伝える。そのため、患部以外の組織を傷つけたり、糸を引きちぎったりするといったミスを減らせるという。

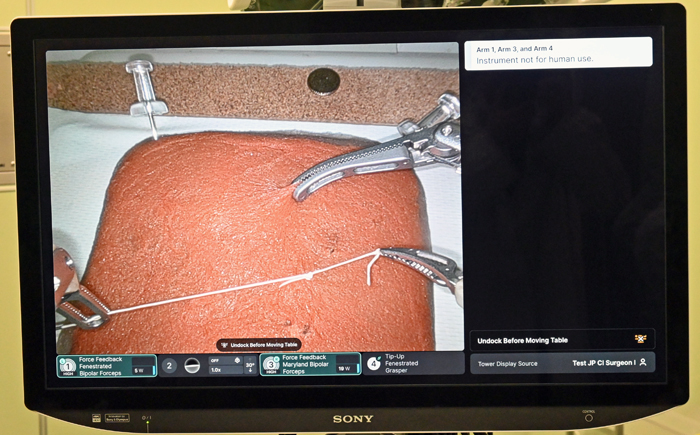

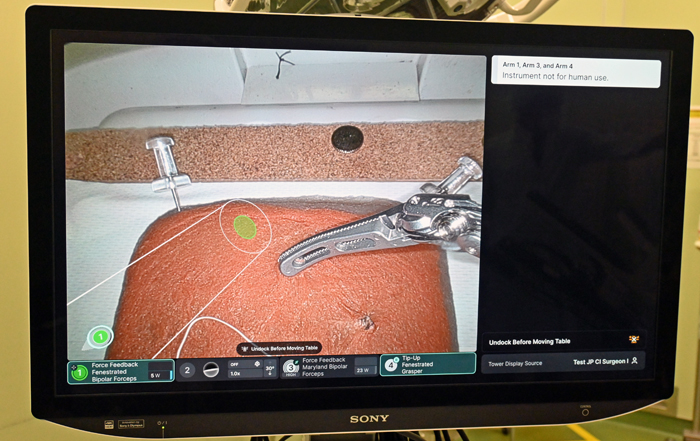

22日に「ダビンチ5」で2つの手術を担当した平能康充・院長補佐・消化器外科教授は「フィードバックは3段階で調整できるため自分の感覚に近い形にカスタマイズできる。そのため、神経を避けて確実に患部を切除できた。腹腔(ふくくう)鏡と同じ感覚で手術ができた」と感想を述べた。

医師が見るモニター映像の解像度も向上させた。従来モデルの4倍で「フルハイビジョンの画質」(インテュイティブサージカル)まで高めたといい、医師がより高精細な映像を見ながら手術を行えるようにした。今後は「4Kまで解像度を高めることも視野に入れている」(同)という。

平能院長補佐・消化器外科教授は、ほかにも「コンソール」と呼ばれる医師が映像を確認するユニットについて「映像を見る部分を調整できるようになっており、自分に合った姿勢で、より手術に集中できるようになった」と述べた。鉗子などの器具の入れ替え時に位置を記憶し表示する機能にも言及。「入れ替えた際に鉗子などの位置がずれて臓器などの損傷のリスクを回避できる」と話した。

佐伯俊昭・埼玉医科大学国際医療センター病院長は「ロボットも日々進化している。いろいろな課題はあったが、それを克服できるような機械がようやくできてきた」と語った。

データ処理能力も従来機より大幅に向上しており、手術を行った医師の器具操作時の力加減などをデータとしてインテュイティブサージカルが用意するクラウドに保存できる。データは利用する医療機関のみが個別に引き出せる。

埼玉医科大国際医療センターでは、同センターの技術が高い医師の手技をデータ化し、「ダビンチ」に反映することで、若い外科医のサポートや教育、医師の技術向上に役立てる考え。医師の技術レベルのばらつきをなくし手術の質向上につなげる。

小山勇・専務理事・埼玉医科大学国際医療センター名誉病院長は「医師の動きを全てデータ化し、再現性のある手術ができるようになる。今までの職人的な手術から脱却し、質を均一化してよい手術を患者が受けられるようにしたい。将来的には『神の手』と呼ばれるような術者の技術を供給するプラットホームができる」と期待感を述べた。

埼玉医科大国際医療センターは、手術支援ロボットの活用を積極的に進めている。これまでも「ダビンチXi」2台、「ダビンチSP」1台、米アセンサス・サージカルの「センハンス・デジタルラパロスコピー・システム」1台と4台の手術支援ロボットを導入。年間で900例を超えるペースで手術を実施している。

同センターでは「ダビンチ5」を、主に大腸、胃、すい臓などの消化器や乳腺などの外科手術で使用。泌尿器科や婦人科などでも活用する。価格は数億円とみられ、使い捨ての専用器具などを含めると、さらに高額になるが「症例数が多ければ初期投資は回収できる」(小山専務理事・名誉病院長)と見込んでいる。今後は年間で300例の手術実施を目指す。小山専務理事・名誉病院長は「これからがロボットを使ったデジタル手術の本格的な始まりになる」と強調した。