NTT、手や指の動き、押し具合を再現する遠隔触診システム R&Dフォーラム2025で展示

掲載日:

「NTT R&Dフォーラム2025」の会場

NTTは11月18日、研究開発の取り組みを発表する年次イベント「NTT R&Dフォーラム2025」(11月19日~26日開催)のメディア向け内覧会を、NTT武蔵野研究開発センタ(東京・武蔵野市)で開催した。会場では医療向けに開発を進めるシステムも紹介された。

医療分野では、6月に発表した新潟大学と共同研究する遠隔触診システムの実機を展示した。遠隔の医師が患者宅にいる訪問看護師にAR(拡張現実)ゴーグルを通じて触診での手や指の使い方の指示を出し、その指示に従って看護師が触診をすると、触れた患部の柔らかさや押し具合を医師側にある専用機器が再現する。

ブースでは患部をスマートフォンで撮影する患者向けシステム、医師が看護師に触診の指示を行うシステム、医師に触診を再現するシステムを展示した。

患部をスマホで撮影するシステムは、患者に触診で最適な画角の画像を記録するためのガイドラインを表示し撮影してもらう仕組み。ブースでは手の撮影用のガイドラインの撮影デモを展示した。ガイドラインのデザインは医師が監修することで、最適な角度やサイズで撮影できるようにした。

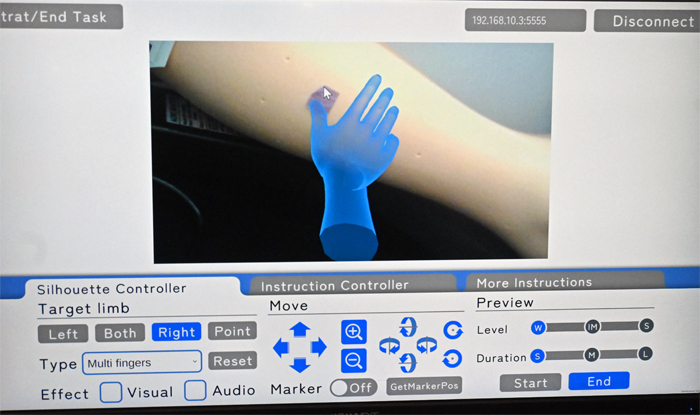

看護師への触診指示システムは、医師がPCの画面を通じて触れる場所や力の入れ具合を指示する機器。看護師はARゴーグルで3Dの画像を見ながら医師のオーダーに沿って触診を行う。

医師に触診を再現するシステムでは、看護師が装着した指の圧力センサーとで、デプス(深度)カメラで撮影した指の位置情報を医師のPCに送り、ソフトウエアを使って触れた患部の柔らかさや力の具合を専用機器で再現する。

専用機器は、内部にピンをアレイ状に並べており、取得した情報に沿ってピンの硬さを変えることで触診の感触を再現した。「実際に触った時とほぼ同じような手や指の動きで触診ができる」(後藤充裕・NTT人間情報研究所サイバネティックス研究プロジェクト主任研究員)という。

NTTでは、まず下肢浮腫(ふしゅ)の触診での利用を想定。専門医がいない地域の患者向け医療で大学病院や慢性期病院での導入を見込む。現在は、共同研究先である新潟大や聖路加国際大学の監修のもと、3つのシステムを統合したソリューションの開発を進めており、2028年までに技術を確立し、2030年の実用化を目指している。