NTT、独自開発LLM「tsuzumi 2」発表 日本語能力を強化し、医療特化モデルも提供

掲載日:

「tsuzumi 2」を発表する島田明・NTT社長

NTTは10月20日、独自開発した生成AI(人工知能)基盤のLLM(大規模言語モデル)の最新版「tsuzumi(つづみ)2」を発表し、提供を開始した。前モデルよりも日本語の処理性能が向上したほか、医療・金融・公共といった専門分野の学習を強化し回答力を高めた。

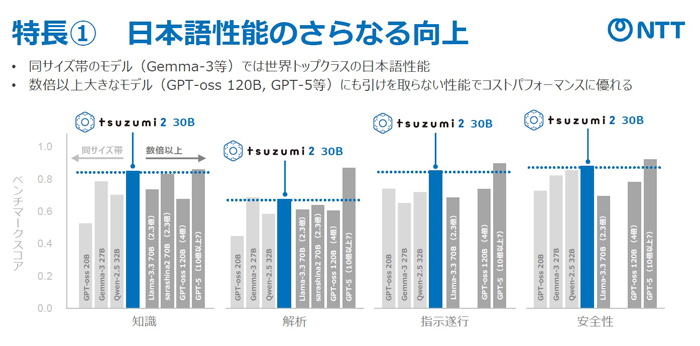

日本語の処理性能は、複雑な文脈や意図理解、長文読解、指示遂行能力を強化した。同サイズ帯のモデルであるグーグルのLLM「Gemma(ジェマ)」などと比較しても、世界トップクラスの日本語処理能力を実現した。オープンAIの「GPT-5」などの数倍以上大きなモデルと比べても同等の性能を確保したという。

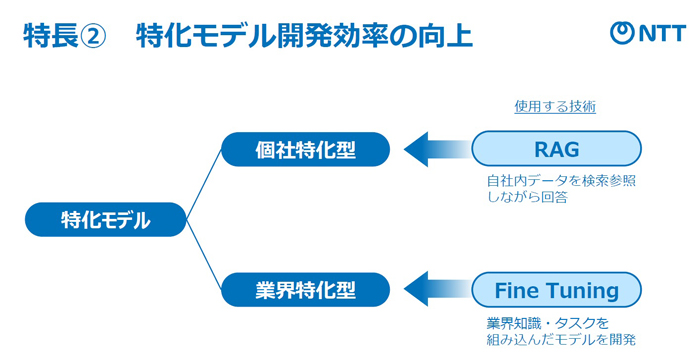

専門分野の特化モデルでは、RAG(検索拡張生成)とファインチューニング(追加学習)を組み合わせることで、専門知識の収集を強化し、回答精度を高め、開発効率も向上させた。

医療分野では、記事などの医療関連のオープンデータ、雑誌、論文などを学習しており、診療記録や退院サマリー、医療情報提供書(紹介状)などで活用できる。また、電子カルテに、さまざまな形で保存されている情報を整理・構造化し、ほかの医療システムとの連携を可能にする使い方も見込んでいる。

島田明・NTT社長は「8割以上の顧客から企業固有のノウハウが記載されたマニュアルや社内資料の要約で活用したいとの要望があり、文章読解力を強化した。さらに、専門知識に基づく業務では、ニーズがあった金融・医療・自治体を中心に学習を強化し、基盤モデルの開発を進めた」と説明した。

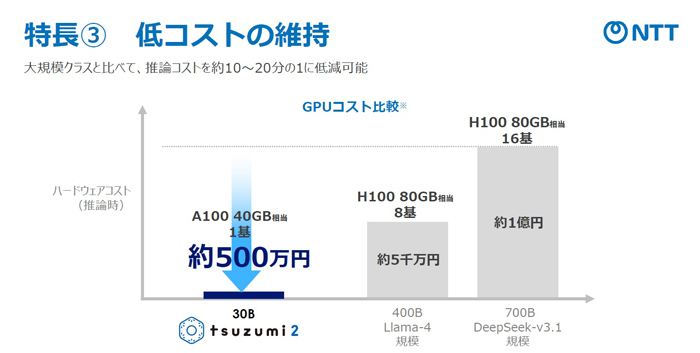

「tsuzumi 2」は、汎用(はんよう)的な生成AIよりも軽量で、1GPU(画像処理装置)で動作する。そのため、オンプレミスやプライベートクラウドといった閉じたネットワークで利用が可能で、機密性の高い情報も安全に扱えるという。コスト面でも優れており、GPU一基あたりの費用を約500万円と、大規模LLMと比べ10~20分の1に抑えた。

NTTでは「tsuzumi 2」の導入に向け、グループ会社がソリューション提供やサービス実装を進める。医療分野の特化モデルでは大学病院や医療ITベンダーなどをターゲットにする。サイバーセキュリティー分野への応用、専門的な小型AIが自律的に連携し議論するAIコンステレーションの開発にも取り組む。同日には、NTTドコモビジネスが、富士フイルムビジネスイノベーションと、「tsuzumi 2」を活用した生成AIソリューション提供の検討を開始したことも発表した。