大阪国際がんセンター、「問診生成AI」と「看護音声入力生成AI」の運用開始、NIBN・日本IBMと開発

掲載日:

「問診生成AI」の画面イメ―ジ

医薬基盤・健康・栄養研究所(NIBN)、大阪国際がんセンター、日本IBMは10月1日、説明会を開催し、「生成AIを活用した患者還元型・臨床指向型の循環システム(AI創薬プラットフォーム事業)」の研究成果で、「問診生成AI」と「看護音声入力生成AI」を開発し、大阪国際がんセンターで9月から実運用を開始したと発表した。

「AI創薬プラットフォーム事業」は、NIBN、大阪国際がんセンター、日本IBMが2024年3月から共同研究を行う事業。24年8月には「対話型疾患説明生成AI」の運用開始を発表しており、今回の「問診生成AI」と「看護音声入力生成AI」は成果の第二弾となる。

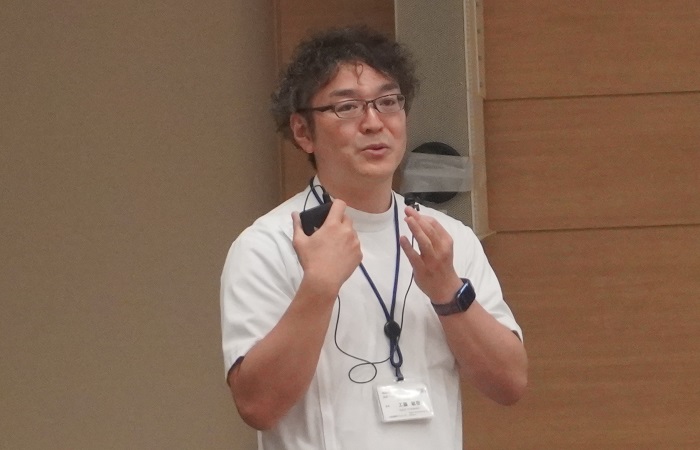

中村祐輔・医薬基盤・健康・栄養研究所理事長は、「医療現場では負担を減らすことが軽重要な課題となっている。生成AIの活用で改善を図り、働きやすい環境と心温まる医療現場を構築して、患者に還元する体制へとつなげたい」と話した。

「問診生成AI」は、患者がスマートフォンやタブレットなどで、AI(人工知能)アバターとチャットアプリで日々の健康状態を入力する。音声入力で副作用などの文字での入力が困難な内容の記録にも対応した。医師や看護師、薬剤師などが、患者が入力した情報を電子カルテで参照できる。

「問診生成AI」の導入効果について、工藤敏啓・大阪国際がんセンター腫瘍内科部長は「問診情報の一元化で医療従事者の業務負担が約25%軽減できる。患者も医師などに同じ説明を繰り返す必要がなくなる。その結果、迅速で的確な診療が可能となり、患者の満足度向上にも寄与できる」と説明した。

一方、「看護音声入力生成AI」は、看護業務の記録作業の中で、特に改善効果が大きいと見込まれる「看護カンファレンス」と「電話サポート」の業務で、生成AIと音声認識AIを活用して、会話内容の書き起こしからカルテ記録の文書作成、確認後の電子カルテへの取り込みができるシステム。

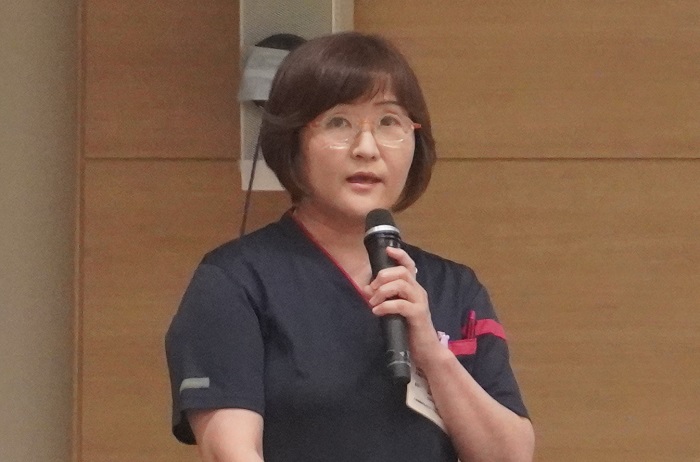

山根康子・大阪国際がんセンター看護部長は「看護師は1人あたり1日平均で94分、勤務時間の約20%を記録作業に費やしている」と述べ、この業務が患者ケアに充てる時間を圧迫していると指摘。この課題解決で「看護音声入力生成AIを導入したという。

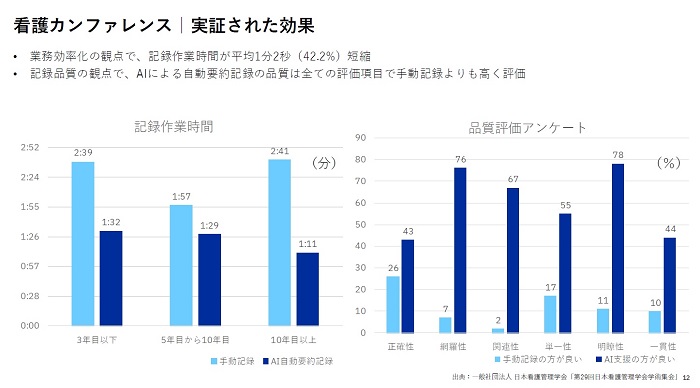

山根看護部長は、「看護音声入力生成AI」の効果について、看護カンファレンスで、従来の手動記録とAIの自動要約記録を比較検証した結果、「記録作業時間が42.2%短縮した」と説明。また、記録品質についても「正確性、網羅性、関連性、明瞭性、一貫性の全項目で、AIのる記録が高評価を得た」と話した。

「問診生成AI」と「看護音声入力生成AI」は、大阪国際がんセンターの院内ポリシー(方針)に準拠し、セキュリティーを担保したネットワークに接続した上で、同センターが使用する他社製電子カルテの仕様に沿って自動データ連携を行っている。また、日本IBMの「Watson Speech to Text」の音声認識と、「watsonx.ai」の日本語要約に最適なLLM(大規模言語モデル)を活用し、患者が入力した情報もセキュリティーとプライバシーを確保の厳格な対策を講じて運用している。

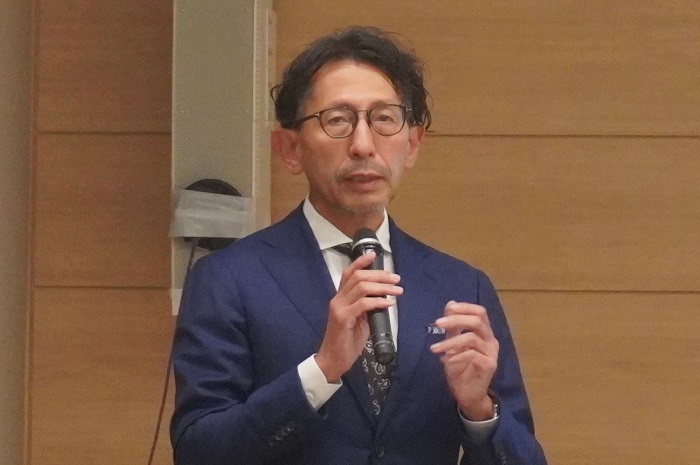

金子達哉・日本IBM執行役員は「医療現場で実際に使えるようにアプリケーションを今後も継続的に改善し、患者と医療従事者の双方に役立てていきたい」と述べた。また、「ほかの医療機関にも今回のシステムを展開する準備を進める」と話した。

大阪国際がんセンターでは、乳腺外来で対話型疾患説明AIの運用を開始。10月以降は胃外科、大腸外科向けシステムの運用を順次始め、そのほかの診療科にも展開する。電子カルテの情報から医療文書に必要な項目を選び文書作成する「書類作成・サマリー作成」も、医療情報のデータ連携の国際標準規格「HL7 FHIR」でのデータ取得と書類・サマリー作成の検証が完了しており10月から運用を開始する。

さらに、初診の問診をデジタル化する仕組みも10月から利用を始める。システムでは、初診時に提出する紙の問診票をスマートフォンなどから提出し、電子カルテに自動的に取り込める。