富士通、急性期病院の経営・現場運営支援の新基盤を初公開

掲載日:

国際モダンホスピタルショウ2025」の富士通ブースの様子

富士通は、国際モダンホスピタルショウ2025で、急性期病院の経営改善と現場運営の効率化を支援する新ソリューション「ヘルスケアマネジメントプラットフォーム(仮称)」を初公開した。

電子カルテと医事会計データを組み合わせ、経営層と現場をシームレスにつなぐ仕組みは、持続可能な地域医療を支える第一歩として注目を集めた。展示会で提示されたこの構想は、病院運営の新たな方向性を指し示す。製品化は2025年度末から2026年度初頭を予定している。(取材:医療テックニュース編集部)

厳しさを増す経営環境に応える新たなアプローチ

近年、急性期病院の経営環境は厳しさを増している。診療報酬改定や医療従事者不足、働き方改革対応といった課題が山積する中、経営改善は避けられないテーマになっている。しかし、単なる収益改善では不十分で、診療の質向上や職員負担軽減、患者体験の向上まで同時に実現する必要がある。

富士通は、急性期病院が地域医療の中心的役割を果たす存在と捉え、その持続性を支える仕組みとして新しいプラットフォームを開発中だ。地域の診療所や他病院から患者をスムーズに受け入れる「前方連携」、そして急性期治療を終えた患者を回復期や慢性期の医療機関へ円滑に引き継ぐ「後方連携」までを含む、入院から退院に至る一連の流れを一体化して管理し、病院経営と現場の両面を支えることを狙う。

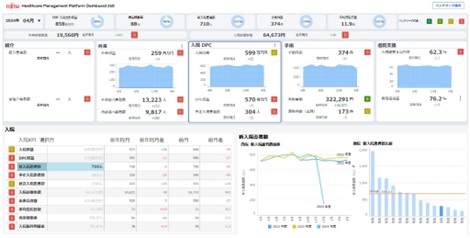

電子カルテと医事会計を核に「見える化」を実現

プラットフォームの中核は、電子カルテと医事会計を組み合わせた統合データ基盤だ。ダッシュボードでは、外来、入院、手術、退院といった患者フローに沿って、それぞれの段階で医療従事者が業務判断に役立てられるデータを整理し、見やすく表示する。

既存のDPC(診断群分類包括評価:診療行為を包括的に評価する仕組み)分析ツールが入院初日からのデータを中心に扱うのに対し、富士通のプラットフォームは、電子カルテと医事会計を持つベンダーならではの強みを生かし、DPCデータを毎週自動で生成。経営者が月末を待たずに当月の収益や稼働の進捗(しんちょく)を把握できるようになることを目指している。例えば、12月の目標に対して12月中旬時点でどの程度達成しているかを確認できるようにすることで、経営判断を一歩早めるサポートになるとしている。

さらに特徴的なのは、外来受診から入院までの流れを時間軸でさかのぼって分析できる点だ。通常のDPC分析では入院初日からしか分析できないが、外来を「マイナス日」として表示し、入院に至るまでどのような外来経過をたどったかを可視化できる。例えば、入院初日に画像検査が組み込まれているケースで、直前の外来でも同様の検査を行っている場合には、必要性の再検討に導く。こうした分析は、検査や診療フローの見直しに役立つ可能性がある。

また、外来診療単価別にどのくらいの患者がいて、どの程度収益に貢献しているかを一覧で把握できる機能も検討されている。こうした情報をもとに、診療が落ち着いた患者には、地域医療機関への逆紹介を検討するなど、持続可能な運営に向けた判断材料として活用が見込める。将来的には、こうしたデータを電子カルテと連動させ、例えば手術後の外来通院によるフォローが完了した患者には、アラート表示し、逆紹介を促す仕組みの実装も計画する。

さらに、外来や検査の待ち時間分析機能も開発中で、入院や検査までの待機時間を自動的に可視化し、統計作業の負担軽減を目指す。

データを俯瞰(ふかん)的に見ることで、副次的な効果も生まれる。例えば、退院後も誤って処方が続いてしまうと、患者が不要な薬を受け取ってしまったり、薬が廃棄され医療資源が無駄になるといった問題が生じる。こうした状況が可視化されることで、薬剤部など関係部署が早い段階で気づき、改善に結びつけられるようになる。

現場改善と経営判断を同時に支援する機能群

プラットフォームには、経営分析と現場の運営支援を兼ねた機能がそろう。ベッドコントロール機能では、全病棟の稼働状況や空床情報が一覧で表示され、病棟の忙しさや患者の医療・看護必要度の充足状況、入院期間、空床数が把握できる。

さらに、DPC制度では入院期間がI・II・IIIの3期間に区分されており、この区分に合わせて緑・黄・赤で色分け表示する仕組みを搭載。制度上の基準日数や報酬算定の仕組みに基づき、期間が進むにつれて病院収益や稼働効率に影響が出ることを視覚的に示すことで、退院調整やチーム医療の進行を現場が意識しやすくなるよう工夫されている。

退院日を起点とするチーム医療支援機能も備える。退院が決まった患者や、クリニカルパス(標準化された診療計画)未設定の患者には、リハビリや生活指導など必要な対応を促すメッセージを画面に表示。さらにAI(人工知能)退院予測機能では、過去10年分の各病院のデータをもとに、退院時期の推定を可能とする(現在は呼吸器・消化器・循環器領域のみ推定可能)。病院の傾向や診療スタイルの特徴を反映し、その病院であればどの程度で退院となるかを提示する仕組みとなっている。

この退院予測AIは、富士通の独自調査で浮かび上がった課題を背景にしている。調査によると、退院オーダーの約半数は前日または当日に出されており、医師が可能な限り慎重に診療を行いたいという意向から判断が遅れるケースが多い。これに対し、AIが退院時期を早めに提示することで、現場スタッフが計画的に準備を進められるようになり、社会的入院の減少や患者ADL(生活動作能力)の改善につなげることを目指す。

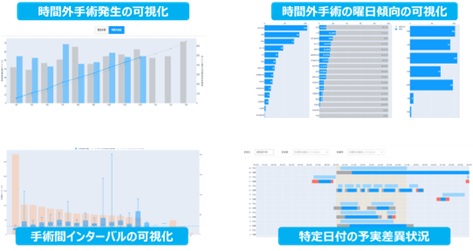

手術稼働率分析では、予定と実績の時間差を可視化するだけでなく、「手術ビュー」により詳細な分析が可能。ヒートマップで未使用時間が多い手術室や、手術ごとの時間のばらつきを可視化し、ボトルネックとなる要因を明らかにする。特に、医師が安全側を見て手術時間を長めに設定する傾向があることを踏まえ、過去の実績をもとに標準的な所要時間を提示することで、計画段階で精緻な時間設定を可能にする取り組みが進められている。これにより、空き時間の発生を減らし、手術室全体の稼働率向上を目指している。

このプラットフォームは、現時点では富士通の電子カルテを導入している病院のみを対象としている。ただし、自社電子カルテを基盤としているため、オーダー変更や入院日修正などをシームレスに行える強みがある。今後はクラウド上で、必要に応じてサブスクリプション的に利用できる形も検討されている。

現場データが経営を動かす可能性

プラットフォームは、現場改善が経営改善につながる仕組みを目指している。DPC分析で検査タイミングを見直すことによるコスト抑制や、外来データを活用した患者紹介方針の検討など、現場の判断が経営に反映されやすくなる。

さらに、他院との比較・ベンチマーク機能も構想されている。病床規模や診断分類(大学病院群、特定病院群、一般病院群など)、都市型・地域中核型・地方型といった分類に基づき、特定の病院名を明かさずに、自院と類似する条件の病院と指標を比較できるようにすることで、自院の立ち位置や経営状況を客観的に把握する一助とする狙いだ。

富士通は電子カルテベンダーとして「医療従事者の目の前に端末がある」という特性を生かし、現場へのアラートやサジェスチョンの仕組みを通じて行動変容を促す。さらに、システム導入だけでは改善が完結しないことを踏まえ、データ分析に強みを持つ富士通は、人的なサポートサービスも組み合わせる計画だ。これにより、ボトルネックの改善やコスト・算定漏れの是正など、課題解決に伴走する形で現場を支援していく。こうした取り組みによって、包括的なマネジメントサービスとして提供していく方針だ。

展示会で示されたプラットフォームは、病院経営と現場運営を一体的に支える構想の第一歩だ。データ活用を通じて現場と経営を結びつける試みは、地域医療の持続可能性を高める可能性がある。今後の発展が注目される。