富士通Japan、病院DX支援サービスに注力 電子カルテから医療ITサービスに事業拡大

掲載日:

医療事業の説明会に出席した(左から)桑原裕哉・富士通Japanヘルスケア事業本部長、長堀泉・富士通Japan社長、医療文書作成支援サービスを導入した名古屋医療センターの佐藤智太郎・医療情報管理部長・整形外科医長、大西享・富士通Japanヘルスケア事業本部第二ヘルスケアソリューション事業部長

富士通Japanは11月19日、医療機関のDX(デジタルトランスフォーメーション)支援サービスの事業戦略を発表した。AI(人工知能)を活用した経営や業務の支援ソリューションなどを展開し、高いシェアを持つ電子カルテベンダーから医療ITサービス事業者へと事業領域を拡大する。

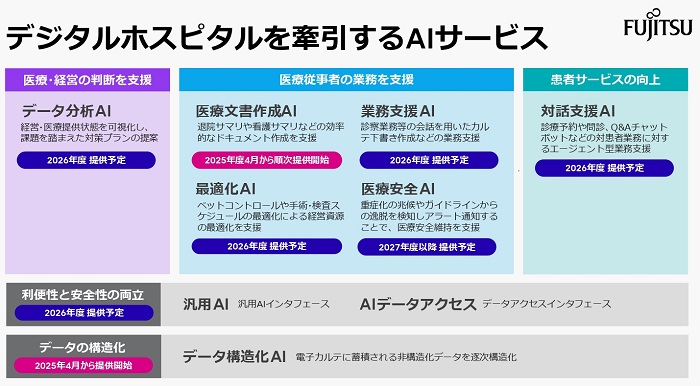

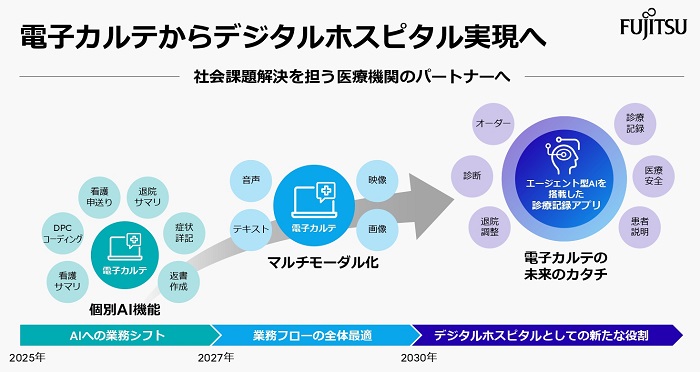

病院のDX支援サービスの本格化に向けて「デジタルホスピタル」をコンセプトに掲げた。AIによる電子カルテデータの活用を核に、病院経営支援や医療従事者の業務支援、患者サービス向上、データ利活用までをカバーするサービスを提供する。

同日に開いた医療事業の説明会で、桑原裕哉・富士通Japanヘルスケア事業本部長は「これまでは電子カルテで診療現場の基幹を担う情報システムの提供にとどまってきたが、今後は医療機関の業務変革につながる『デジタルホスピタルサービス』を立ち上げていく」と説明した。

病院経営では、経営状態を可視化するデータ分析AIを展開する。医療従事者の業務支援では、退院サマリー作成を支援する医療文書作成AI、カルテの下書きを行う業務支援AI、ベッドコントロールを最適化するAI、重症化の兆候を検知して通知する医療安全AIを取りそろえる。患者サービス向上については、診療予約などを支援する対話型AIを順次導入する。このほか、汎用(はんよう)AIやデータアクセスのインターフェース、電子カルテデータの構造化サービスも投入していく。

説明会で、長堀泉・富士通Japan社長は「単なる電子カルテベンダーから『デジタルホスピタル』を提供するサービス会社になりたい」と意気込みを述べた。

病院DX支援サービスでは「経営支援」「働き方改革」「新しい患者体験」を重点領域に力を入れる。

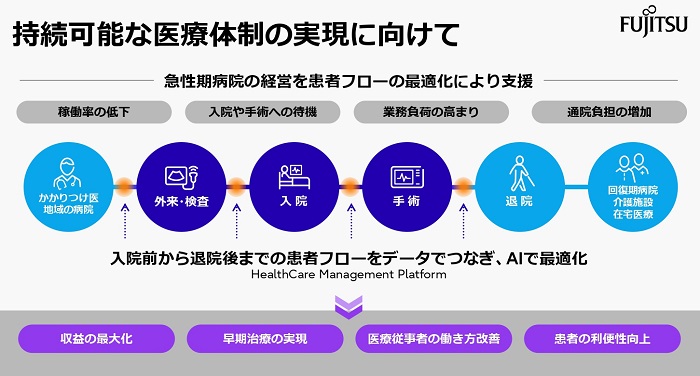

「経営支援」では、富士通の健康医療情報管理基盤「HealthCare Management Platform(ヘルスケア・マネジメント・プラットフォーム)」を活用。

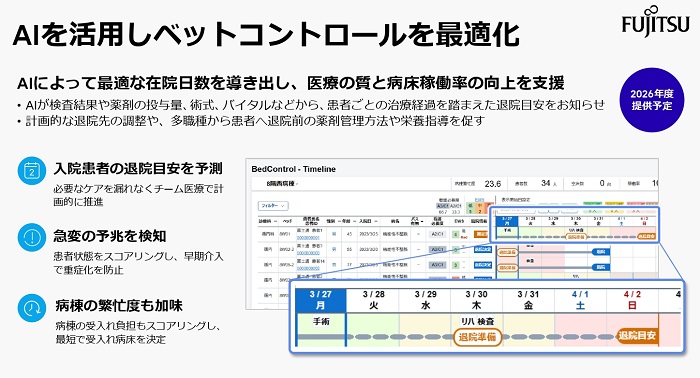

急性期病院向けに患者フローを最適化するサービスや病院経営者と現場の医師との意思伝達や運用改善を支援するサービス、AIを活用したベッドコントロール最適化サービスを提供する。

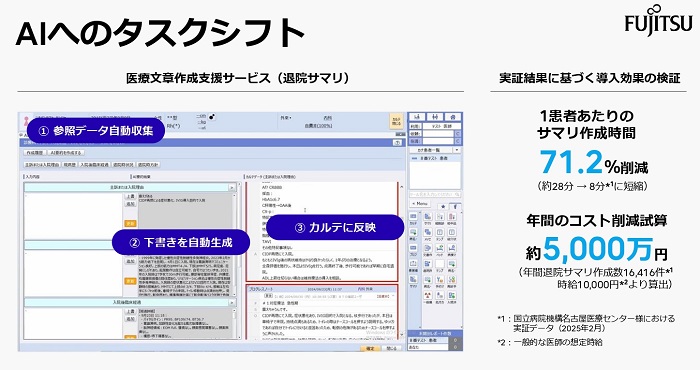

「働き方改革」は、AIへのタスクシフトを病院に呼び掛け、医療文書作成支援サービスなどを展開する。医療文書作成支援サービスは4月から開始しており、退院サマリーの作成で獨協医科大学病院が5月、名古屋医療センターが10月から本格運用を開始している。

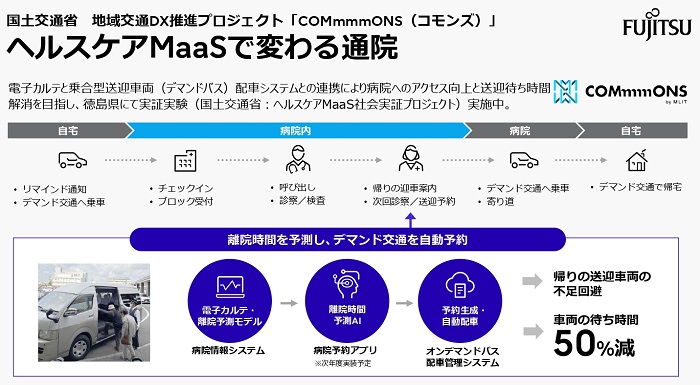

「新しい患者体験」では、ヘルスケアMaaS(次世代移動サービス)で病院などの医療施設へのアクセスを向上させる「デマンド交通」の開発に取り組んでいる。

富士通は、電子カルテ市場で32%、500床以上の大規模病院の電子カルテでは56%のシェアを持つ。医療機関のDX支援サービスは、電子カルテを核にAIを取り込んだ統合サービスを構想しており、2030年に2500億~3000億円の売り上げを見込む。2030年のデジタルホスピタルの市場規模は8800億円と予測されており、そのうちの3割のシェア獲得を目指す。

一方で、厚生労働省によると、2024年度で赤字の病院は49.4%と、半数近くに上る。ITに投資する体力がある医療機関は多くない。富士通Japanでは、従量課金やサブスクリプション(定額課金)で導入コストを下げることでサービスの利用を促す。また、「われわれが仲介役となり、病院が医療データを製薬会社に提供し、その対価をサービスに利用してもらう座組も考えている」(大西享・富士通Japanヘルスケア事業本部第二ヘルスケアソリューション事業部長)という。