京大発ベンチャーのエニシア、AIが電子カルテ情報を自動解析・構造化する技術で特許取得

掲載日:

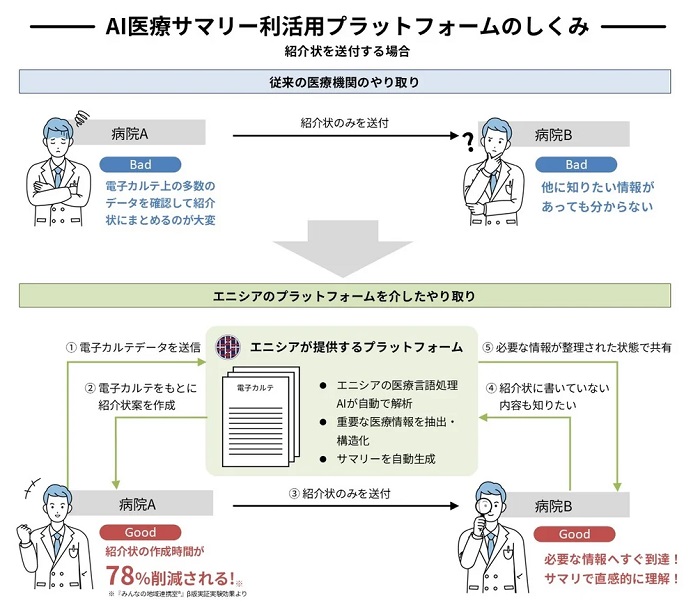

京大発ベンチャーで医療向けAI(人工知能)ソフトウエア開発のエニシア(京都市)は11月12日、電子カルテの自由記述(非構造化データ)をAIが自動で解析・構造化し、利用者の目的に応じた形にする技術「AI医療サマリー利活用プラットフォーム」を開発し、特許を取得したと発表した。

開発した技術は、AIによるカルテの自動解析・構造化、「病名・トピック別サマリー」の自動生成などが特長。

AIのカルテ自動解析・構造化は、医師が自由記述形式で入力した電子カルテ内のテキストデータを、エニシアの医療言語処理AIが自動で解析。病名、薬剤、検査結果、症状といった重要な医療情報を時系列に沿って抽出・構造化する。

「病名・トピック別サマリー」の自動生成は、抽出した情報を、単に時系列での羅列ではなく、「病名ごと」や「主要なトピックごと」に情報を自動で再構成した「診療関連情報(サマリー)」を生成。複数の疾患を持つ患者の複雑な病歴も瞬時に整理が可能になる。

新技術で情報を受け取った医療者は、まずAIが生成したサマリーで全体像を把握したのち、必要に応じて原文(電子カルテ)を確認でき、情報把握のスピードが大幅に向上するという。

エニシアによると、地域医療連携の現場では、患者の診療情報を引き継ぐ際、紹介状だけでは十分な情報が伝わらないことが少なく、電子カルテには詳細な経過が記録されているが、医療機関によって記載形式が異なり、受け手の医師が全体像をつかむまでに多くの時間と労力を要するという課題があった。

さらに、患者のケアは医師だけでなく、看護師、薬剤師、リハビリ職、介護職など、複数の専門職が関わるが、各職種がカルテ情報を自由に活用できる環境は十分に整っておらず、必要な情報を探す負担が大きかったという。そこで、電子カルテ内の自由記述をAIが自動で解析し、病名やトピック、経過に沿って情報を整理・再構成する技術を開発した。

同社では今後、新技術を臨床現場から研究開発までカバーする医療情報の基盤技術と位置づけて展開していく考え。

生成したデータによって、地域医療連携や紹介診療で、医療者がカルテを読み解く時間を大幅に短縮するため、臨床現場のDX(デジタルトランスフォーメーション)と働き方改革に役立つほか、臨床研究、疫学研究、創薬開発におけるリアルワールドデータの利活用、新たな診断支援AIや予後予測モデルなどを開発するための高品質な教師データとしても活用できると見込んでいる。