富士通Japan、ヘルスケア事業で電子カルテを核にAIや経営改善サービス提供へ

掲載日:

富士通Japanはこのほど、ヘルスケア事業や、自民党が提言した「医療DX令和ビジョン2030」への対応、AIの活用などの新たな取り組みを紹介する説明会を開催した。

ヘルスケア事業では、同社の医療システムの変遷を説明。約50年前の医事会計システム開発から1990年代の電子カルテシステム開発、2000年代からの地域医療連携システム構築の歴史を紹介した。

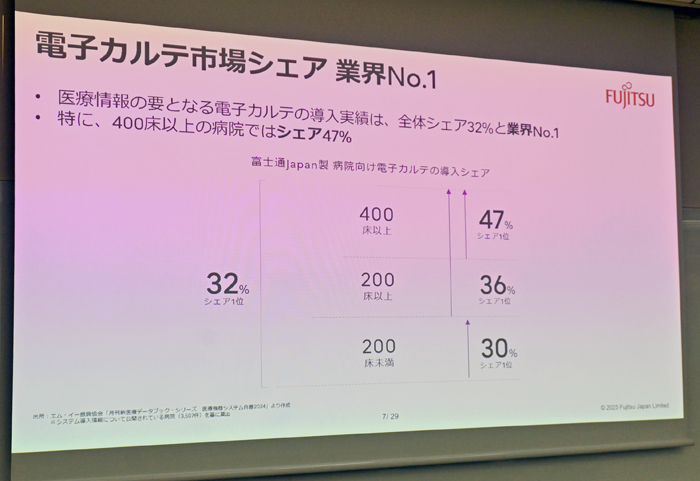

現在、主力事業の電子カルテは、国内市場でシェア32%、400床以上の病院は47%を占める。2014年からは電子カルテのクラウド化に取り組んでおり、ユーザーのクラウド型電子カルテの導入割合は32.2%に上る。病院市場全体は15.1%で、市場平均よりも高い割合であることから、クラウドシフトをけん引してきたという。

「医療DX令和ビジョン2030」の対応では、国策対策専門チームを設置。主な取り組みで、オンライン資格確認や電子処方箋、救急時医療情報閲覧システムの促進を挙げた。電子カルテ情報共有サービスでは、病院が導入している電子カルテから「HL7 FHIR」の形式でデータを出力し連携するソリューションを3月に提供することを明らかにした。現在、同社の電子カルテユーザーが参加し、運用に向けモデル事業地域で実証実験を行っている。

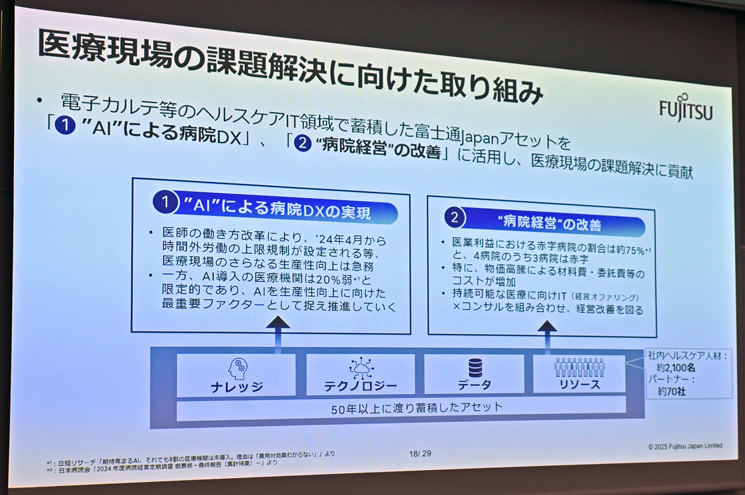

新規の取り組みでは、電子カルテを始めとするヘススケアITの知見やデータなどを活用した「AIによる病院DX」と「病院経営の改善」を始める。

「AIによる病院DX」は、2024年4月からの医師の働き方改革を踏まえ、AIを生産性向上の最重要ファクターとして展開する。具体的なソリューションとして「医療機関向け医療文書作成支援サービス」を紹介した。電子カルテの診療記録情報などのデータから生成AIが自動で退院時サマリなどの文章の下書きを作成する。文書作成では、クラウドのAI基盤を閉域ネットワーク利用して行うが、診療情報はクラウド上に保存しないことで安全性を担保する。サービスは当初、クラウド型電子カルテのオプション機能で提供。その後、オンプレでも利用できるようにする。

「病院経営の改善」では、医療機関の収益最大化と支出最小化の実現で、ITシステムの活用とコンサルティングサービスを組み合わせた病院経営コンサルティングを開始する。収益最大化は「診療報酬算定・指導料適正化」、支出最小化では「材料コスト削減支援」といったサービスを用意する。

「診療報酬算定・指導料適正化」は、臨床意思決定システムとコンサルティングを合わせることで算定漏れを防ぐ。「材料コスト削減支援」は、材料費改善支援レポートサービスとコンサルティングを合わせて材料費を削減する。富士通Japanによると、「診療報酬算定・指導料適正化」は年間200万円の収益増加、「材料コスト削減支援」では年間400万円のコスト削減につながった医療機関があるという。事業の加速に向け、人員の強化にも着手。コンサルタントの育成に加え、社内の営業やSE(システムエンジニア)のコンサル職への転換も進める。

「当社は電子カルテを中心に医療ITサービス分野のリーディングカンパニーとして業界をけん引してきた。今後は、電子カルテを始めとする事業で培ってきたノウハウと、ITベンダーとしてAIなどの強みを生かし、医療現場の変革と病院経営に貢献していく」と、富士通Japanヘススケア事業本部ヘルスケアソリューションビジネス部の吉沢萌氏は説明会で抱負を述べた。