PHRでがん・心不全患者のフォローと処方提案が急増、カケハシが調査結果報告

掲載日:

カケハシは5月26日、PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)を活用した病院と薬局連携の実証調査の結果報告会を開催した。外来通院中のがんと心不全患者を対象に、抗がん剤の服用による有害事象の発生や心不全の再増悪のモニタリングと患者フォローを実施。病院と薬局間の情報連携数が増加し、患者の生活の質向上や予後改善に役立つ可能性を示唆する結果を得た。

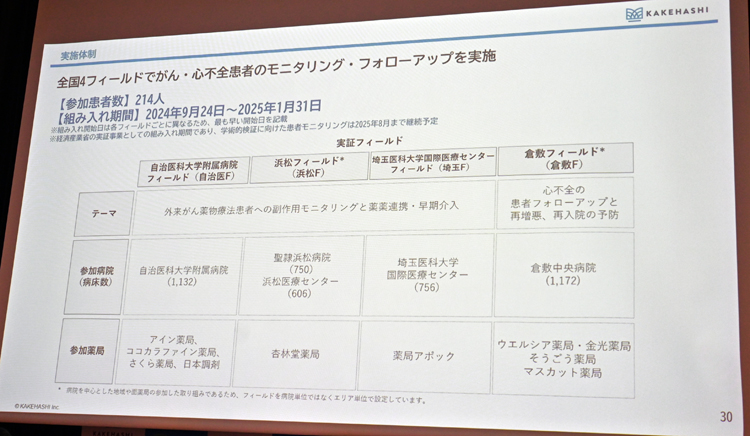

調査は、自治医科大学附属病院(栃木・下野市)、聖隷浜松病院(静岡・浜松市)と浜松医療センター(同)、埼玉医科大学国際医療センター(埼玉・日高市)、倉敷中央病院( 岡山・倉敷市)の全国4カ所で2024年9月24日から2025年1月31日の期間で実施。外来治療を受けているがんと心不全の患者を対象に、抗がん剤による有害事象の重篤化や心不全の再増悪を未然に防ぐことを目的に、医療機関と薬局が連携し、患者のモニタリングとフォローを実施した。

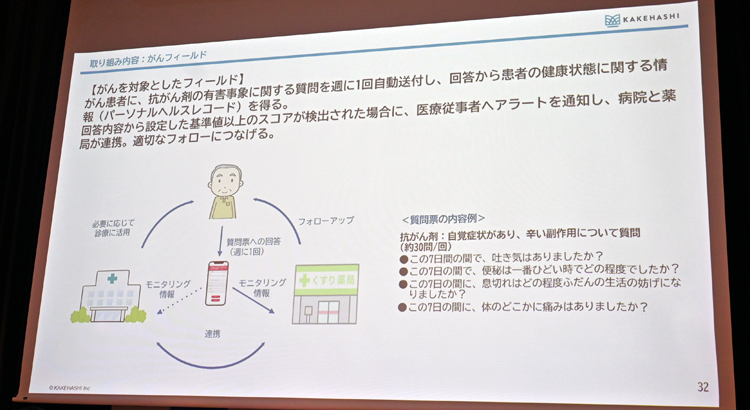

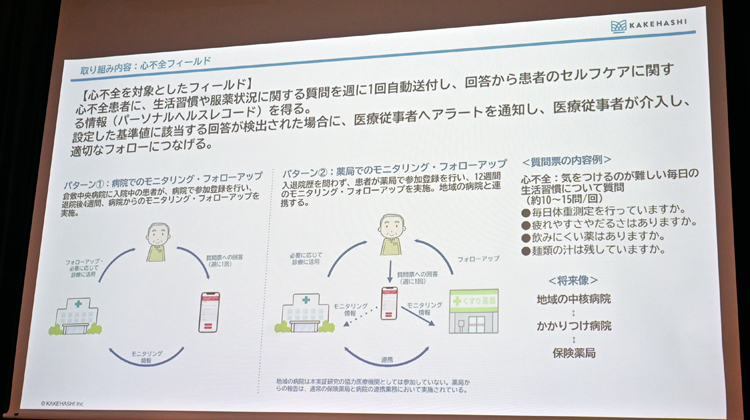

具体的には、患者フォローシステム「PocketMusubi(ポケットムスビ)」の一部機能を発展させ、LINEを活用したパイロットツールを使用し、患者のスマートフォンに週1回、がんは有害事象の発生有無、心不全では症状変化やセルフケア行動などの質問を自動送信。患者の回答内容に基づき、事前に設定した基準値を超えるスコアが検知された場合には、医療従事者にアラートを通知し、薬局と病院の間で情報共有した上で、患者フォローにつなげた。

自治医科大附属病院、埼玉医科大、聖隷浜松病院、浜松医療センターはがん、倉敷中央病院は心不全の患者を対象にした。薬局は、自治医科大学附属病院は、アインホールディングス(HD)、クラフト、ココカラファインヘルスケア、日本調剤が連携。聖隷浜松病院、浜松医療センターは杏林堂薬局、埼玉医科大学国際医療センターはアポクリートが協力した。倉敷中央病院では、ウエルシア薬局、総合メディカル、マスカット薬局が参加した。

調査に参加した患者数はがん患者168人、心不全患者46人の合計214人。スマートフォンを活用する取り組みだったが、高齢患者の利用も見られ、65歳以上が全体の34%を占めた。送付質問の回答率は、1~12週目の平均で、がんで79%、心不全で67%と高い数値を維持した。

調査の結果、がん患者では、総回答数のうち41%で、基準値を上回る有害事象を検出した。有害事象は、皮膚症状、下痢、痛みなどが多く検出されたほか、従来は医療従事者が把握しづらかった手足のしびれや不安といったも検出できた。心不全の患者では、総回答数の40%で症状変化やセルフケア行動のアラートを検出した。

また、病院と薬局間の情報連携も活性化した。がん患者は、事業開始前と比べ、1カ月あたりの平均フォロー件数が41件から130件と約3.2倍、トレーシングレポート数は、25件から110件と約4.5倍、処方提案件数は、2件から26件と約12倍に増加。これに伴い、薬局薬剤師が、がん患者に対し薬学的介入を行った場合に算定できる「特定薬剤管理指導加算2」や、病院薬剤師が外来がん患者に介入することで算定される「がん薬物療法体制充実加算」の算定実績も増加した。

今井靖・自治医科大学附属病院副病院長・薬剤部長は結果を受け「今のがん治療は入院ではなく、外来で診療を受けている。そのため、医師も薬剤師も患者の日常の状態が分からないことが多い。カケハシのシステムを活用することでより細やかな患者フォローアップができる」と、期待感を示した。

一方、心不全の患者では、フォロー件数は1カ月平均で、0.5件から4件と従来の8倍、トレーシングレポートは0件から2件に増加。薬局薬剤師が心不全患者に対し薬学的介入を行った際に算定可能な「調剤後薬剤管理指導料2」の算定数が増加した薬局も確認された。

亀井健人・倉敷中央病院 薬剤本部薬剤副本部長は「心不全は一度発症すると完治はしないため、セルフケアが重要になる。当院では入院時の苦しい状況を思い出してもらって、それをまた味わないために医療者が電子デバイスでセルフケアの手助けを伴奏すると話して患者に登録を呼びかけたほか、質問票の内容を毎回変えることで飽きを防止するといった参加率向上とモニタリング継続の工夫を行った」と述べた。

さらに、患者の治療効果に寄与する可能性も示唆された。がんでは、患者の生活の質を表す「健康関連QoL」で改善傾向、心不全では、再入院の抑制に役立つ可能性を確認した。

今回の調査は経済産業省の実証事業「令和6年度ヘルスケア産業基盤高度化推進事業(医療機関におけるPHR利活用推進等に向けた実証調査事業)」に、カケハシが採択されたことを受け行った。同社では実証終了後も25年8月まで調査を続ける方針。

今後は糖尿病などの慢性疾患、認知症、希少疾患など対象疾患と参加する医療機関を広げる計画で、調査結果から得た知見やノウハウを基に病院と薬局の連携ソリューションの開発も視野に入れている。

竹部亨・ビジネスディベロップメントマネジャーは「今回の調査事業でシステムが病院と薬局連携の加速、患者に貢献できることが分かった。医療従事者にPHR利用の促進と普及を図るともに、対象疾患を増やすことで、より多くの患者に貢献できるプラットホームを作っていきたい」と語った。