【第29回日本医療情報学会】富士通Japan、東北大病院と医療DX・環境対応で講演

掲載日:

日本医療情報学会は7月3日~5日、宮城県仙台市の仙台国際センターで「第29回日本医療情報学会春季学術大会」を開催した。富士通Japanは医療情報管理や生成AI(人工知能)の医療文章作成支援サービスなどを展示。医療データの利活用とサービスを説明するセミナーも行った。セミナーには東北大学病院も登壇し、地球環境と医療の関係性、環境負荷と医療現場の負担を軽減するIT活用の取り組みを紹介した。

医療と地球環境の循環関係に向き合う

セミナーでは最初に大田英揮・東北大学病院メディカルITセンターセンター長が「東北大学病院におけるスマートホスピタル推進の取り組み」をテーマに登壇した。

大田センター長は、まず「今、私たち医療者も地球環境との関係性を無視できない。医療と環境は循環しており、どちらかを犠牲にしては成り立たない」と語った。

そして、「世界にとってよいことが私たちにとってもよいことになる」という「プラネタリーヘルス」の考え方や、自身が所属する放射線診断科に関連し、環境の持続可能性と放射線診療で生じる資源の使用や廃棄物の削減に焦点を当てていく「グリーン・ラディオロジー」のコンセプトを説明。その上で、「特に画像診断や空調設備を始めとした高エネルギー消費部門で環境負荷削減の取り組みは無視できない」と話した。

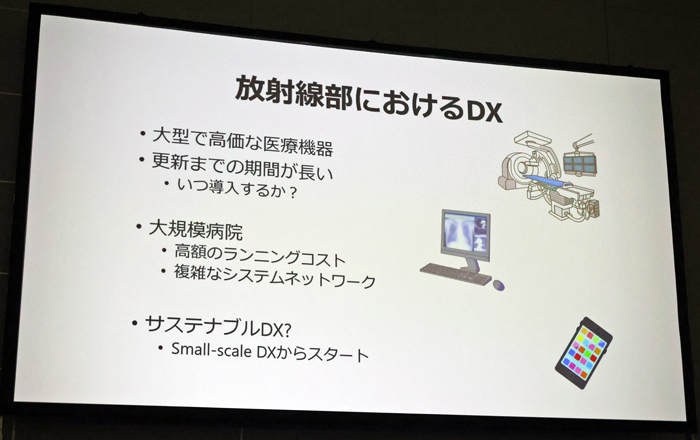

東北大学病院の放射線部では、この考えを実践する方法としてDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組んでいるという。DXでは、「医療の安全を担保する」「ムダを省いてワークフローを改善する」「ライフインテグレーションに寄与する」を項目に掲げている。

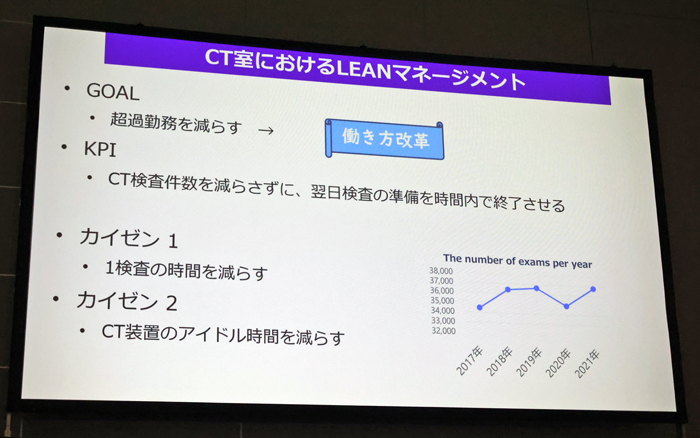

中でも「ムダを省いてワークフローを改善する」を重視しており、「スモールDX」と呼ぶ、現場での小さな改善の積み重ねや、ITの活用やマネジメントで改善を積み重ねていると述べた。具体的にはトヨタの生産方式がルーツで「ムリ」「ムダ」「ムラ」を排除し、最小限の資源で最大限の価値を生み出すことを目指す経営手法「リーンマネジメント」を導入しワークフローを見直した。

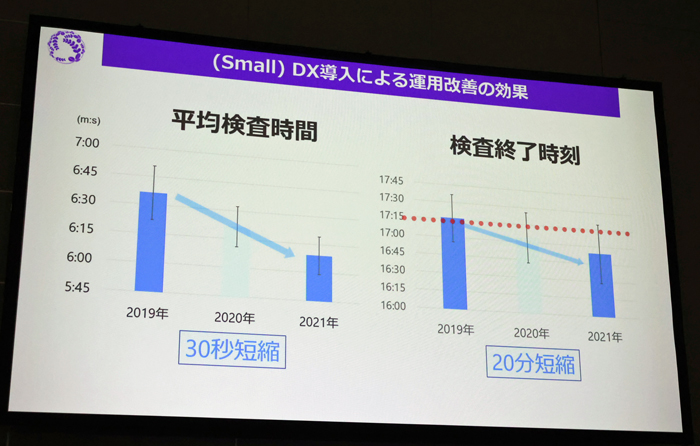

その結果、1回の検査時間を平均6分に短縮。平均検査時間は30秒を短縮し、検査終了時刻も20分早まったという。大田センター長は「患者の待ち時間も、医療従事者の超過勤務も減ることにつながるよい効果をもたらした」と強調した。

大田センター長は「ムダを省くことで、医療従事者の働き方にもよい影響を与え、ワークライフインテグレーションにも役立つ」と述べ、業務効率化だけではなく、職員の就業環境改善も効果があることを示した。

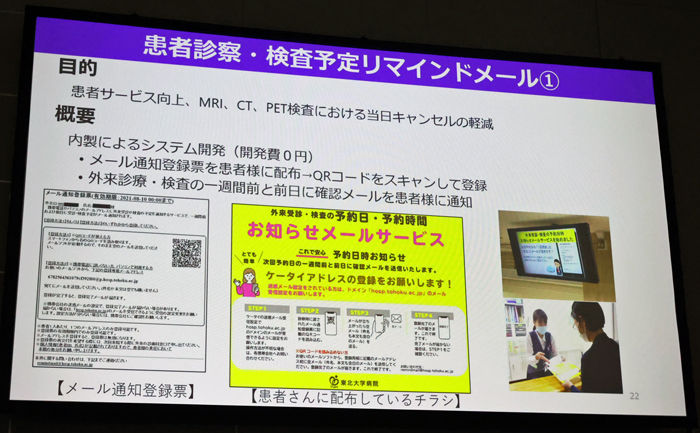

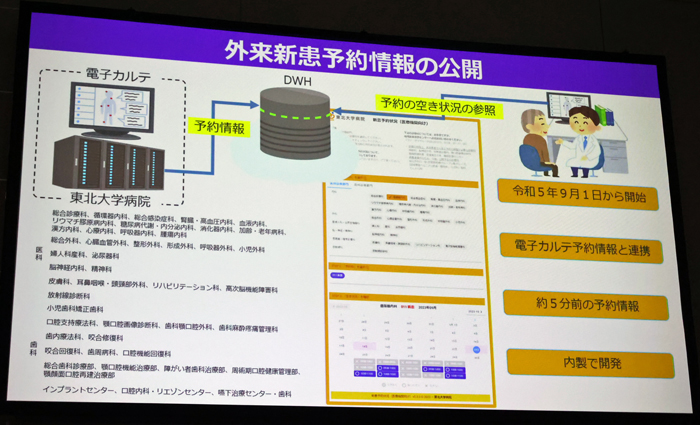

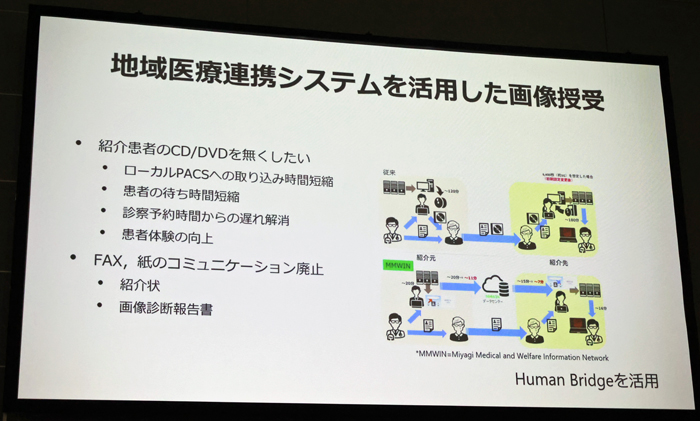

また、ITの活用で、患者に診察や検査予定のリマインドメール配信やDWH(データウェアハウス)を活用した外来新患予約の情報公開などを行っていると説明した。一方で、「CT(コンピューター断層撮影装置)の検査数が増加しており、自院の効率化の取り組みだけは限界がある。そこで地域医療連携システムを活用して周辺の病院でも検査してもらうといった協力をしてもらっている」と話した。

地域医療連携とペーパーレスを推進

具体的には、地域医療連携システムで画像の授受を実施。一方でCDやDVDによる画像の受け渡し、紹介状などの紙の書類でのやり取りを廃止し、「脱プラスチック」「ペーパーレス」という環境配慮にも取り組んでいる。「ペーパーレス」では自院の施策にも言及。富士通の電子カルテ記載のテンプレート「eXChart(エクスチャート)」を使った院内文書の作成や、カルテと連携したICU管理などを実施しており、業務の効率化に役立っていると述べた。

そのほか、炎症性腸疾患の診療や検査結果の記録管理でスマートフォンアプリとQRコードの活用やバーコードを使った母子照合システムを紹介。材料の伝票管理でRFIDを導入し、使用済み物品の記録を自動化し、財務・在庫管理の効率化につながった」(大田センター長)と話した。

大田センター長は、「DXは目的ではなく手段。目指すのは、医療現場の誰もが『気づき』を得て、自分たちで改善の一歩を踏み出すような風土を作ること。それにはモチベーションとリーダーシップ、そして現場に任せる力が改善の原動力になる」と締めくくった。

急性期医療で重要なPFM

続いて、富士通Japanの金川賢一・第二ヘルスケアソリューション事業部シニアディレクターが「富士通の考える循環型データ利活用とそれを実現するサービス」と題して講演した。

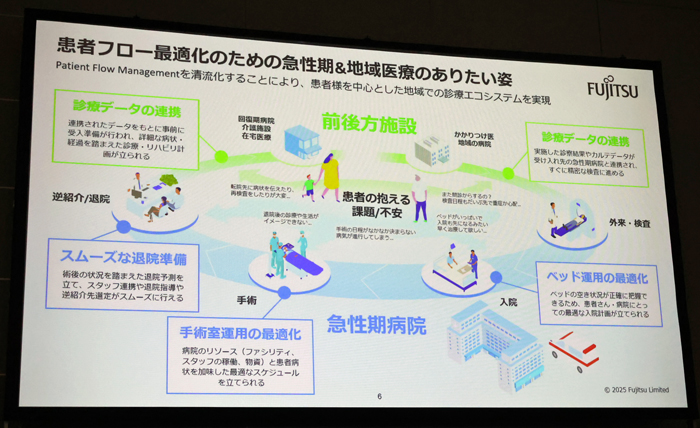

金川シニアディレクターは、同社が急性期病院の支援に力を入れていることに触れ「急性期医療の質を維持しながら経営を持続可能にしていくには、患者の流れそのものをマネジメントする必要がある」と話し、同社が展開する「ペイシェントフローマネジメント(PFM)」を解説した。

「PFMは病院の中で何が詰まり、どこで時間が浪費されているのか。それを見つけ出すことがスタートラインになる」と金川シニアディレクターは語り、同社の電子カルテやDPCデータ(診断群分類別包括評価)を活用して、入退院のタイミング、ベッドの稼働率、地域からの紹介件数、外来や検査の混雑状況、看護師配置の繁忙度、手術予定と実績の乖離(かいり)までをリアルタイムに把握する仕組みを紹介。

「『混雑の構造』を見える化することで、現場の判断も変わっていく。今まで感覚でやっていたことが、データに裏打ちされた意思決定に変わる」と説明した。

生成AIで退院サマリーと申し送りを効率化

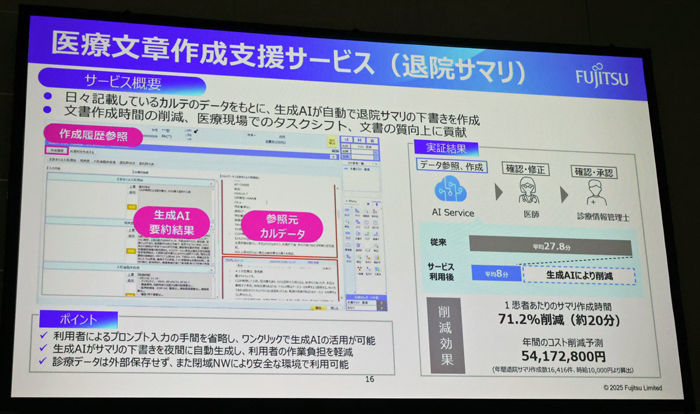

続いて、マイクロソフトと協業し、電子カルテで生成AIを利用できる組み込みについて言及。退院サマリーや申し送りの作成支援を提供していくと話した。

退院サマリー作成では従来の3分の1の時間で完了するという。金川シニアディレクターは「ゼロから文章を書く必要はもうなくなる。AIが要点をまとめて提示してくれるので、それを確認と編集するだけでよくなる」と述べた。

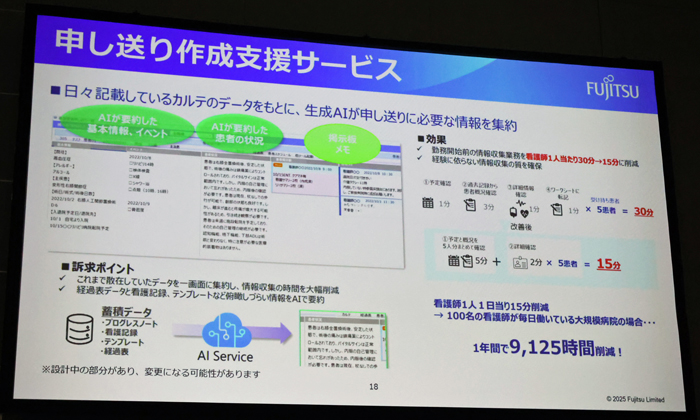

また「看護師の申し送りでも、看護記録やバイタルデータを要約し、次の勤務者への情報引き継ぎを支援する。1人1日15分の短縮ができれば、年間では大きな業務改善につながる」と語り、「医療スタッフが書く時間を減らし、患者と向き合う時間を増やす。これが生成AIの真の役割だ」と強調した。

最後に富士通と米国トライネットエックスがリアルワールドデータ(RWD)の活用でジョイントベンチャーを設立したことを挙げ、治験や研究分野での基盤やソリューションを強化していくと話した。

「われわれは医療機関にたまっているデータを活用するための取り組みを、これからも加速していく」と金川シニアディレクターは最後に述べた。