病院DX推進協会、2025年の総会開催 協会アワードで武蔵ヶ丘病院が最優秀賞

掲載日:

病院DX推進協会は10月17日、2025年の総会を都内で開催した。同協会は、病院でのICT(情報通信技術)やAI(人工知能)などのデジタル技術の活用を支援し、情報提供や病院と企業との連携促進などを目的に2024年に設立された。総会では活動報告に加え、「日本病院DX推進協会アワード2025」の表彰式が行われ、4病院によるDXの実践事例が発表された。

総会では、石川賀代(HITO病院理事長)・代表理事が登壇し「病院経営は極めて厳しい状況で、私たちは、厳しいかじ取りを迫られている。その課題解決でAIやデータなどのデジタル技術は、単なる効率化だけのものではなく、人を中心としたサービスを再構築するための希望の光になる。私たちは、DXを単なる技術導入ではなく、医療のあり方そのものを再定義する挑戦にしたい」と抱負を語った。

続いて、協会の活動報告が行われた。篠原直樹(HITO病院CXO、CHRO)事務局長・理事が理事会の開催状況やメールマガジンの配信、病院DXでITベンダーなどとの対談動画の公開といった取り組みを紹介。また、会員数は、8月末時点で病院が57、企業が84であることを報告した。

総会では協会が実施する「日本病院DX推進協会アワード2025」に応募した4病院のプレゼンテーションも行われた。アワードには、東香里病院(大阪・枚方市)、武蔵ヶ丘病院(熊本・熊本市)、岡山旭東病院(岡山・岡山市)、富家病院(埼玉・ふじみ野市)がエントリーした。

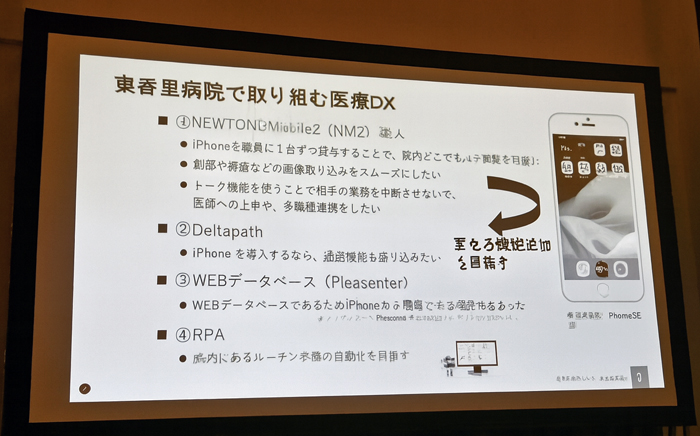

一番手で東香里病院の田場盛隆・情報企画室主任が登壇。iPhoneとウェブデータベースの活用、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入事例を発表した。同院では情報企画室が院長直下に置かれており、情報収集やITベンダーなどからの提案を、委員長を含むメンバーで検討し、運営サイドに提案し、導入する体制を取っている。

iPhoneの活用では、ソフトウェア・サービスのモバイル電子カルテ「NEWTONSMObile(ニュートンズモバイル)2」を導入。電子カルテと連携することで院内のどこでもカルテの閲覧を可能にした。また、台湾のDeltapath(デルタパス)のコミュニケーションツールを使って通話機能の拡充も図った。同院は職員に1台ずつiPhoneを貸与している。

データベースの活用では、Excelでの情報管理をやめ、ウェブでの管理に移行。iPhoneでの閲覧も可能にした。RPAの活用では院内の統計業務や病名登録、退院サマリーといったルーティン業務を自動化した。

田場主任は「人材が不足している中小病院こそ、DXを進めていく必要がある。人の手を必要としない作業はシステムに任せ、人にしかできない業務に集中していかなければならない」と訴えた。

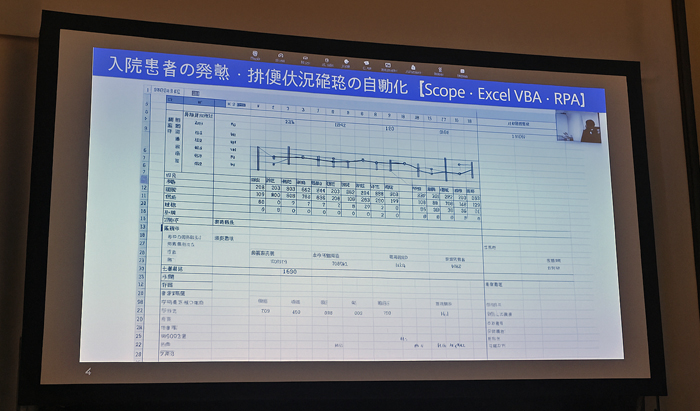

2番手には武蔵ヶ丘病院の里川雅一・業務部情報システム課副主任が、自院でのRPAの活用について説明した。

同院は、RPAで117のソフトウエアロボットを作成し業務を自動化している。プレゼンでは、その一例として、入院患者の発熱・排便状況確認作業の自動化事例を紹介した。発熱・排便状況確認作業では、ソフトウェア・サービスの情報収集アプリ「スコープ」でデータを収集し、マイクロソフトのVBAコードを使ってRPAで自動化。「毎朝、看護師が患者に確認していた作業を自動化することで、業務効率化や確認漏れの削減につながった」(里川副主任)と説明した。

また、「ChatGPT(チャットGPT)」でプログラムを生成し、Excel(エクセル)やグーグルのオープンソースを使って看護師の勤務表作成の自動化も紹介。プログラムは、看護師が電子カルテに希望勤務を入力しておけば、即座に勤務表が作成できる。希望勤務が変わった時などでもExcelのデータを変更するだけで、反映された勤務表ができ上がる。

里川副主任は「自動化によって年間で2000時間以上の業務削減した」と説明。また、生成AIの活用について「新しい技術やアイデアの発見、情報システム担当者のスキルギャップを埋めるメリットがある」と期待感を述べた。

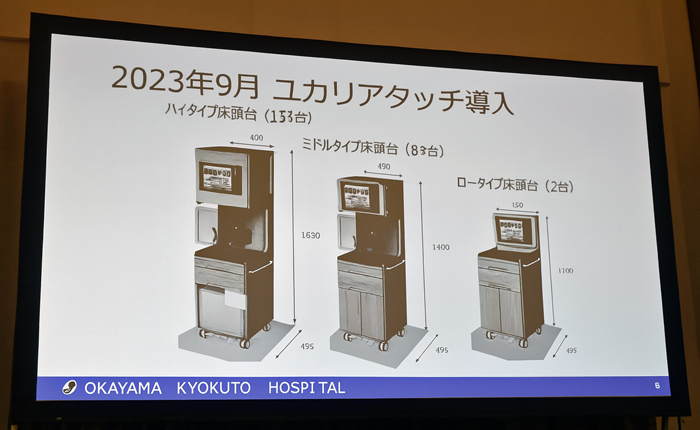

3番手には岡山旭東病院の榊原祥裕・IT推進センターCIO・情報システム室室長が登場。ベッドサイド情報端末の導入と生成AIの活用について話した。

同院ではユカリアの「ユカリアタッチ」をベッドサイド情報端末で採用。画面表示のアイコンは、岡山県内の医療デザインを学ぶ学生とコラボレーションしてオリジナルのピクトグラムを作成したという。

端末は電子カルテと連動しており、検査など日々の入院患者の予定を看護師がすぐに把握できるようになった。また、体温や血糖値などのバイタルデータの取り込みも行えることで、1回あたりの作業時間が44秒から25.4秒と18.6秒の作業時間短縮につながったという。

生成AIの活用ではユビーの製品を導入。外来紹介状などの文章作成、マニュアル検索、外来診察記録などの画像認識、音声認識での議事録作成などに利用していることを説明した。

榊原祥裕・IT推進センターCIO・情報システム室室長は「われわれ病院の使命は、地域の患者の健康を守ることで、そのために病院は生き残らなければいけない。DXは病院の生き残り戦略。ただ、1人ではダメで、全職員で病院DXをやっていく」と力を込めた。

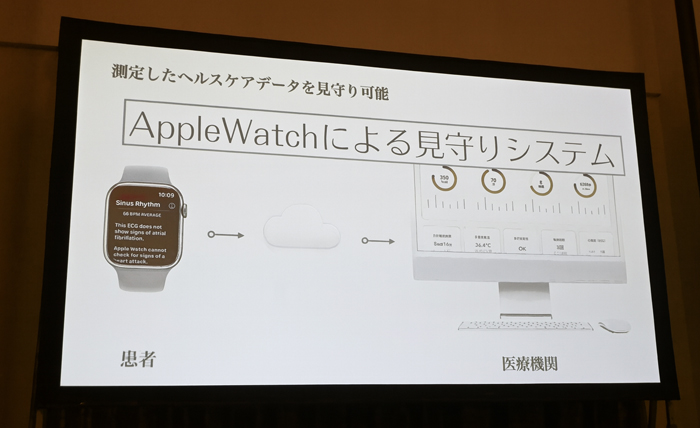

最後は富家病院の富家隆樹・理事長・院長がiPhoneとアップルウォッチの活用について話した。

同院では、iPhoneを院内のインカムや情報共有のグループウエアの閲覧で活用。一方、アップルウォッチは患者に貸与することで、患者の状態を把握し見守りに役立てているという。富家理事長・院長は「患者の体験向上も目指して、これからもDXを進めていきたい」と意気込みを示した。

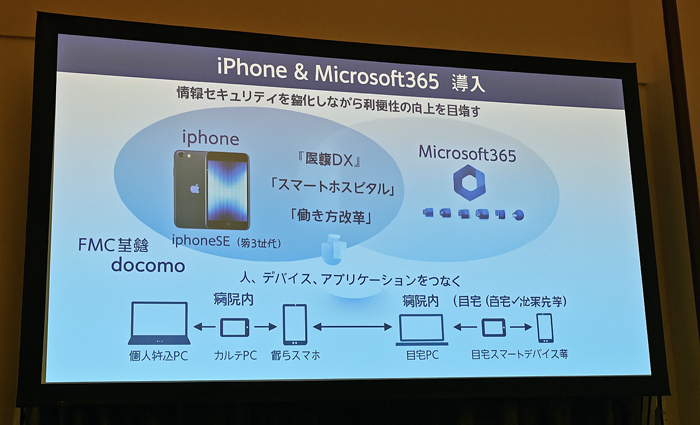

総会では、特別講演で、山本剛・大阪けいさつ病院事務部医療情報部門次長が、iPhoneとアプリの活用事例を紹介した。

同院は1800台のiPhone SEを導入し、全職員に配布。内線電話、チャットコミュニケーション、ビデオ会議、ナースコール、スタットコールなどで活用している。また、マイクロソフトの業務用ソフト「マイクロソフト365」を採用。スケジュール管理やメモなどで利用するほか、生成AI「Copilot(コパイロット)」を使って業務効率化を図っている。

同院は2025年1月に新病院棟が稼働。これに伴ってデジタル技術を活用したスマートホスピタル構想を掲げた。iPhone導入は、その一環で2024年8月からテスト導入を開始。新病院稼働までの5カ月で整備した。「医療職の人にすぐ使ってもらおうと、全てのアプリケーションが入っておりパスワードを見たら使えることを目指した。ただ、短期間の準備となったため非常に苦労した」と山本氏は振り返った。

現在は独自のアプリ開発も進めている。山本氏は「スマホをしっかり使って業務に当たっている病院として、今後も参考になるような取り組みを続けていきたい」と意欲を見せた。

同じく特別講演で、ヨコクラ病院の横倉義典院長が「病院医療DXの進捗と課題」と題して話した。横倉院長は、自院の電子カルテやスマートベッドシステム、AI問診システムなどの電子化の取り組みを説明。また、ウェブ会議やスマートベッドシステムの利便性にも触れた。そして「病院の7割が赤字。これからは人もいなくなる。どうにかするために、今、DXに踏みこまないと病院は10年後に生き残れなくなる」(横倉院長)と、DXの必要性を強調した。

総会の締めくくりにはアワードの授賞式が行われた。参加会員の投票の結果、29票のうち13票を集めた武蔵ヶ丘病院が最優秀賞を獲得した。