高血圧管理・治療ガイドライン2025、患者の行動変容を柱に治療アプリ初記載 CureAppが説明会

掲載日:

(左から)大屋祐輔・高血圧管理・治療ガイドライン2025作成委員長/沖縄県北部医療財団理事長、苅尾七臣・日本高血圧学会理事長/自治医科大学循環器内科学部門教授、佐竹晃太・CureApp社長

医療アプリ開発のCureApp(キュア・アップ、東京・中央区)は8月25日、日本高血圧学会が発行する高血圧治療ガイドラインの最新版「高血圧管理・治療ガイドライン2025」を解説する説明会を開催した。

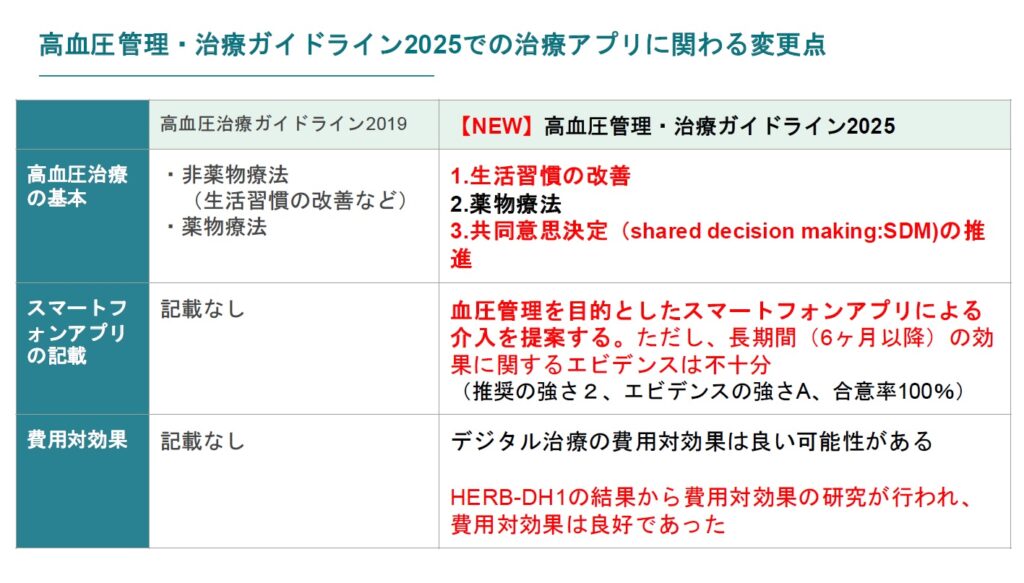

「高血圧管理・治療ガイドライン」は、日本高血圧学会が発行する、高血圧の診断基準や降圧目標、標準的な治療法を定めた指針。医師が高血圧患者に適切な医療を提供する標準治療の手引となる。6年ぶりに改訂された最新版では、降圧目標の統一を始め、共同意思決定(SDM、高血圧治療の基本で生活習慣の改善や医療者と患者が、医学的な情報と患者の価値観・希望を共に検討し最善の医療方針を決める手順)」などが盛り込まれた。

苅尾七臣・日本高血圧学会理事長/自治医科大学循環器内科学部門教授は、降圧目標の統一について「高血圧は、4300万人もの患者がいる国民病。治療には、人の行動が変わることが大事だ。そのための指標が必要になる。そこで今回、科学的分析から血圧の降圧目標を最高130mmHg、最低80mmHgに定めた」と説明した。

学会では目標を踏まえ「朝の血圧130」をコア指標として掲げ、行動変容を促す「血圧朝活キャンペーン」を実施する。苅尾理事長は「血圧が関係する血栓性脳卒中や心臓突然死などの循環器疾患の発症は朝に多い。これは臨床的なエビデンスも強固だ。そのため、朝に血圧を確かめる習慣を広めることで脳心腎疾患の抑制や健康寿命の延伸につなげていきたい」と強調した。

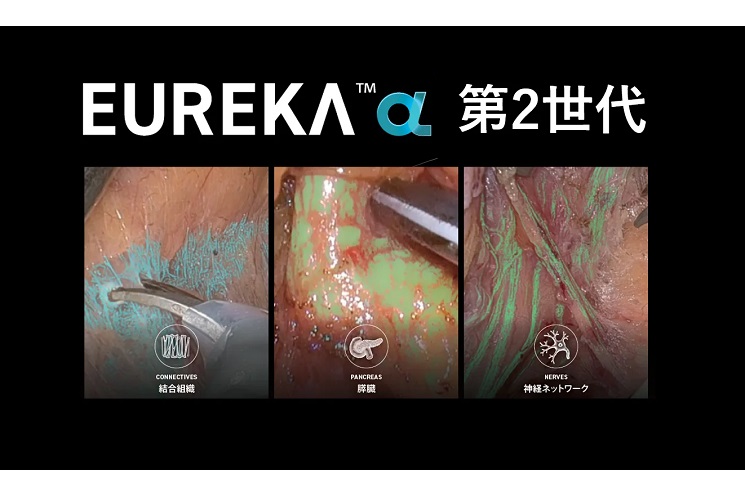

新ガイドラインの最大のポイントは、高血圧の治療法で高血圧治療補助アプリが推奨治療として初めて記載されたことだ。高血圧治療補助アプリはCureAppの製品が2022年に公的医療保険の適用対象になった。

具体的には、推奨の強さが「2」、エビデンスの強さが「A」、合意率(ガイドラインに対する医師の意見の一致を示す割合)は「100%」と記述された。「アプリを使って最初の一カ月で、血圧が下がると6カ月は、その効果を維持する」(苅尾理事長)という。一方で、6カ月以降の長期間の効果についてはエビデンスが不十分とした。

ガイドラインの作成委員長を務めた大屋祐輔・沖縄県北部医療財団理事長は「新しいガイドラインの目標は国民と高血圧患者の血圧を下げること。『理論でなく行動につながる』『シンプルで、わかりやすい』『エビデンスに基づくこと』を柱にした。高血圧治療補助アプリはエビデンスが強く、治療に有効とみている」と説明した。

一方で、「アプリによる治療は合っている人とそうではない人がいる。新しいもの好きで薬を飲みたくない人には効果がある。忙しくて面倒だと感じる人には効果が乏しい。そのため、医療者の見極めが大事になる」と加えた。

高血圧治療補助アプリを提供するCureAppの佐竹晃太社長は「最新のガイドラインに掲載され、学会が推奨したことで高血圧の治療を行うドクターには、これからアプリが標準治療の選択肢の1つになると思っている。保険適用されているため、病院にとっては利益にもなる。一方、患者にとっても薬を減らしたり、薬の副作用のリスクを抑えられたりするなどのメリットがある」と話した。

CureAppの高血圧治療補助アプリは全国47都道府県の数千の医療機関で導入されている。ただ、佐竹社長は「まだまだ一般化しているとはいえない。医師、患者にとってスタンダードな治療法の1つになるためにも今後、導入する医療機関を増やしていきたい」と語った。