人的資本経営を支える保健事業の“今”と“これから”

掲載日:

(左から)植松佑太氏・asken法人事業部副部長、浦井典子氏・日本航空健康保険組合常務理事、古井祐司氏・東京大学未来ビジョン研究センター 特任教授

asken(東京・新宿区)はこのほど、同社の新サービス「あすけん式健康づくりプログラム」の本格始動を記念し、「保健事業の『今』と『これから』~人的資本経営に基づいた次世代型保健事業とは~」と題したセミナーを都内会場およびオンラインにて開催した。

本セミナーには、古井祐司・東京大学 未来ビジョン研究センター 特任教授、浦井典子・日本航空健康保険組合 常務理事らが登壇し、人的資本経営に基づいた次世代型保健事業をテーマに政策・企業・実務の観点から講演とパネルディスカッション及びaskenによる新サービスの紹介が行われた。

セミナー終了後、医療テックニュースでは登壇者である古井氏と浦井氏および、植松佑太・asken法人事業部 副部長に対し、データヘルス計画の標準化とICT(情報通信技術)を活用したハイブリッド支援をテーマに個別インタビューを実施。セミナー内で語られた内容をさらに掘り下げ、それぞれの専門的立場から保健事業におけるICT活用への期待や将来展望について伺った。(取材:医療テックニュース編集部 采本麻衣)

戦略的な人的資本投資として価値を生む保健事業

セミナーの冒頭では古井氏が登壇し、基調講演「人的資本経営に資する次世代保健事業の潮流」として、健康経営とデータヘルスの変遷に言及。人的資本経営を支える「見える化」の基盤として、データヘルス計画の意義が確認された。また「経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太の方針2025)」において「well-being」が初めて明記されたことに言及し、健康投資が国の成長戦略の一環として位置付けられつつある現状を強調。「企業の健康経営と、国のデータヘルス施策は車の両輪として動くべき」としたうえで、社員のヘルスプラン/ライフプラン/キャリアプランを促す人的投資として保険者と企業による取り組みを連携させる必要性を説いた。

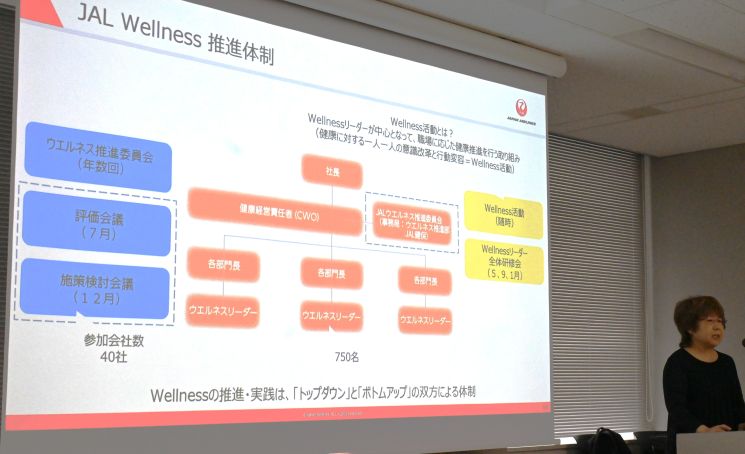

続いて浦井典子・日本航空健康保険組合 常務理事が登壇し、同組合における取り組みを紹介。企業と一体化(コラボレーション)して保健事業を進める取り組みとして組織体制の構築や、保健事業内で自社の実態に即したテーマを設定していると述べた。加えて、健診前の“準備期間”を活用した行動変容支援プログラムなど、「具体的なゴール設定がしやすい」現場提案型の工夫も紹介され、継続率や参加率を高める仕掛けとして注目を集めた。なお、自健保内での行動変容支援プログラムの運用には手間もかかることから、今年度よりaskenとタッグを組み、新たな独自プログラムを生み出していく予定とのこと。

セミナー後半のパネルディスカッションでは、古井氏・浦井氏に加え、植松佑太・asken法人事業部 副部長も加わり、「人的資本経営に資する施策のKPIの項目と数値の定め方」、「人・組織を巻き込むときの最初の一歩」、「保健事業におけるヘルスプラン以外の施策をする際に切り替えるべき考え方/スタンスは何か」など保健事業で課題とされるテーマについて議論が交わされた。

「あすけん式健康づくりプログラム」で管理栄養士によるオンライン指導とアプリ活用を組み合わせたハイブリッド支援を提供

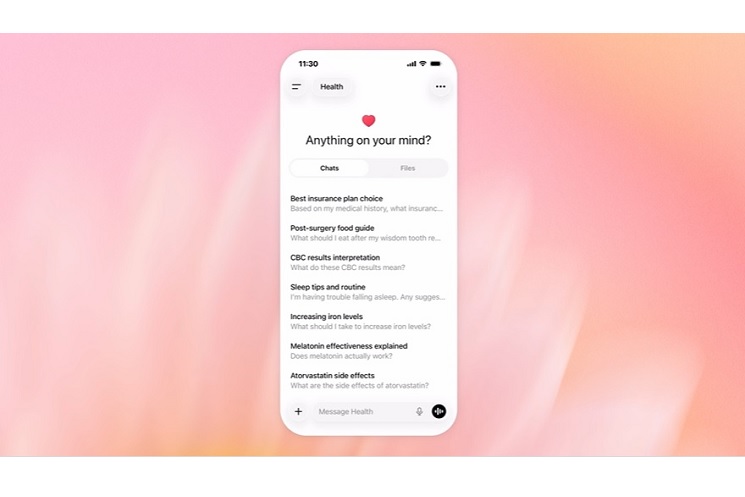

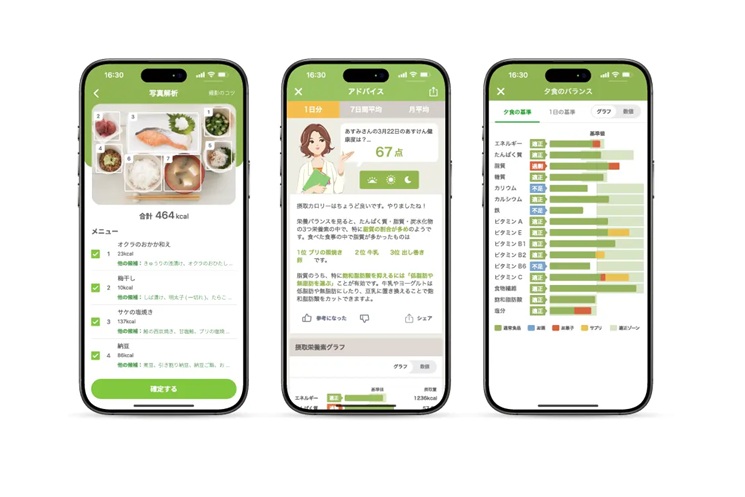

7月に本格始動した「あすけん式健康づくりプログラム」は、同社の累計会員数1,200万人以上のAI食事管理アプリ「あすけん」のサービス提供を通じて蓄積した、減量成功者の「データ」や「ノウハウ」から設計した、3カ月間の特定保健指導プログラム。

「あすけん」を利用してもらい、管理栄養士などが「あすけん指導員」として指導対象者にオンラインで特定保健指導を行うことで、指導対象者の習慣や行動の変容を促し、厚生労働省の「第4期特定健康診査・特定保健指導」から導入されたアウトカム評価「腹囲2cm・体重2kg減の達成」を支援。「パーソナライズ指導」や「あすけん体組成計を使った取り組みの可視化」「プログラム終了後の行動変容」といったサービスを提供する。

「パーソナライズ指導」は、「あすけん」で減量や行動変容につながるアドバイスや機能を利用してもらうことで目標達成に向けた行動変容を促す。加えて、「あすけん」に事前入力された食事記録をもとに、管理栄養士などの「あすけん指導員」が食生活の具体的なアドバイスを行う。また「プログラム終了後の行動変容」では、特定保健指導期間後も「あすけん」のアプリを最長で9カ月間の利用可能にすることで、指導期間後も継続して行動変容を支援する。

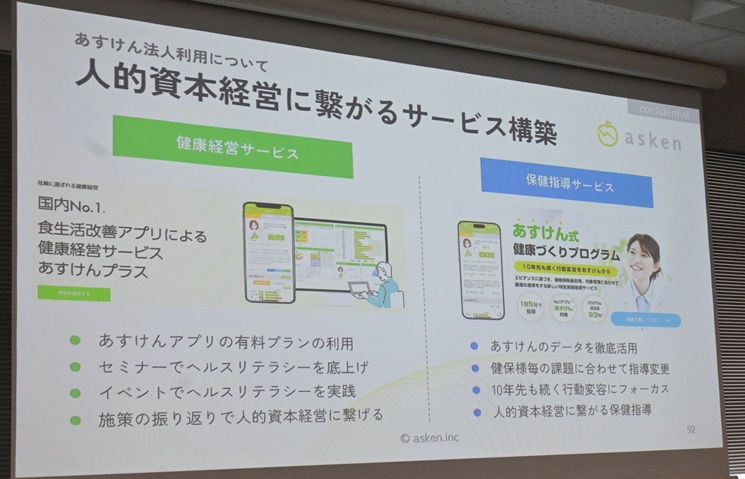

「あすけん」法人サービスの利用率は平均20%を超えており、累計1,200万人以上のユーザーのデータをもとにアプリと人のハイブリッド型支援によって行動変容を実現する「健康経営サービス」と「保健指導サービス」両面からの支援が可能だという。

保健事業とデータヘルス計画の標準化

「データヘルス計画の標準化」とは、健康保険組合などの保険者が実施する保健事業の評価指標、方法・体制などを共通化、パターン化し、効果を高める取り組みである。セミナー終了後、古井氏にデータヘルス計画の標準化について尋ねたところ、「職種や勤務形態によって健康課題は異なる。標準化の目的は、職場ごとの健康課題に応じた最適な保健事業モデルを再現性ある形で構築・普及することにあり、保険者がゼロベースで考える負担を減らすメリットもある」と語られた。

またデータヘルス計画の標準化を推進する上で健康保険組合が留意すべきポイントについて、実施したプログラムの背景にある職場ごとの健康課題と、プログラムの実施結果を紐づけて蓄積することだと強調。何となく「良さそうな」サービスを導入し、何となく結果を得ただけではノウハウがたまらない。例えば「この職場では内勤で肥満の人が多いので活動量をモニタリングする減量プログラムを導入したらどうなったか」「交代制勤務で生活リズムが不規則な人が多い部署で、オンライン指導を試したら継続率はどうか」など、事業前後の変化を定量的な数値とともに定性的な背景情報まで含めて記録し分析することが重要だと話す。

データヘルス計画の標準化への取り組みについて、浦井氏は「JAL健保では健診データと問診データ、レセプトデータを元に、事業所構成人員の年齢層、男女比、勤務形態、被扶養者の有無、職種を加味して考えている。」としたうえで、健保で各職場の細かな特徴をつかみきることは難しいため、現場のWellnessリーダーに職場の健康課題を考慮したウェルネス活動の実施もお願いしていると語る。

マイナポータルAPIで多職種連携とリアルタイムかつパーソナライズされた支援の拡充へ

健康アプリや保険者支援サービスが拡充するなか、医療と生活習慣を結ぶマイナポータルAPI連携の可能性について聞いたところ、登壇者らは以下のように語った。

古井氏は「マイナポータル等を介した診療データと生活習慣データのAPI連携が、保健事業と医療の連携強化に寄与する」と述べた。保健指導者と主治医が同じ情報を共有しながら支援計画を立てられることで、質の高い多職種連携が可能となる。また、利用者自身にとっても健診・服薬・生活記録が一元管理されることにより、支援の継続性と安心感の向上が期待されるという。このような取り組みは、日本国内のみならず、医療と予防の一体運用が未整備な東南アジア諸国でも注目されており、日本発モデルの展開にも可能性があるとした。

保険者である浦井氏は「保険者が最も多くの健康関連データを保有している一方、健診結果やレセプト情報の取得には数ヶ月のタイムラグがあることが課題だ」という。API連携が実現すれば、健診直後に支援対象者の状態を把握し、迅速に生活改善のアドバイスを行うことが可能になると述べた。また、性格や嗜好に応じて伝え方を調整するなど、個別対応の最適化に向けた技術の活用にも期待を示した。

一方、asken植松氏はサービス提供者の立場から「アプリではリアルタイムで行動データが蓄積される点を強みだ」と話す。睡眠や歩数、アプリの利用状況などから、日常に即した支援の実現が可能ではないかという。加えて、保健指導が属人的になりやすいという課題に対し、askenでは指導内容や研修データ、アプリ内の記録などを統合的に分析することで、誰もが質の高いサービスを再現できるノウハウの構築にも取り組んでいると述べた。

ICTの活用が可能にする「響く」健康支援に期待

保健事業におけるハイブリッド型(人+ICT)支援について、期待する効果について伺ったところ、古井氏は「医療分野では当たり前となっているリアルタイムのモニタリングを、予防領域でも取り入れられること」への期待を寄せた。健康な人にとって予防の優先順位は低くなりがちだが、特定保健指導などのプログラムにICTを活用することで、日常の生活動線でモニタリングが行われ、状況に応じた適切な支援が提供できるとの見解を示す。人のみでの対応だと本人が気づいたことのみに依存しがちである。こうした継続的なデータ活用は、専門職による指導内容の見える化や、対象者に合った指導方法の理解にもつながり、属人的だった支援の標準化にも寄与すると語った。

浦井氏は、JALグループの9割がシフト勤務である現状を踏まえ、「人だけによる支援では保健事業に参加できない層が出てしまう」と述べ、ICTを組み合わせることで誰でも参加可能な体制を構築できると期待を寄せた。また、特定保健指導でも、厳しく言われて奮起する人、優しく褒められて伸びる人など個人差があり、ICTを活用すれば属性に応じた最適な伝え方の設計が可能になるとの考えを示した。さらに、継続参加を促すにはエンターテインメント性も必要であり、仮想ペットや報酬要素のような楽しさを加える工夫が重要だと語る。

最後にベンダーへの期待を聞いたところ、古井氏・浦井氏双方から「人により響くポイントが異なること」に言及された。ユーザーが潜在的に持つ課題、関心、なりたい自分をうまく掘り下げ、本人の思いと合致するようなサービス提案ができると、受容性が高まり、継続的なサービス利用につながる。 浦井氏は、利用者ごとに異なる「響くポイント」やモチベーションを活用したサービス設計への期待を示した。特に近年注目される“推し活”のような情熱を伴う行動と健康支援を結びつけることで、より主体的な取り組みが促されるのではないか、と語る。例えば、行動成果に応じた段階的なご褒美設計や、個人の興味関心に応じた目標提示があると、楽しみながら自然と行動変容が促進される可能性があると述べた。

健康から医療までをつなぐ、ICTで進化する支援のかたち

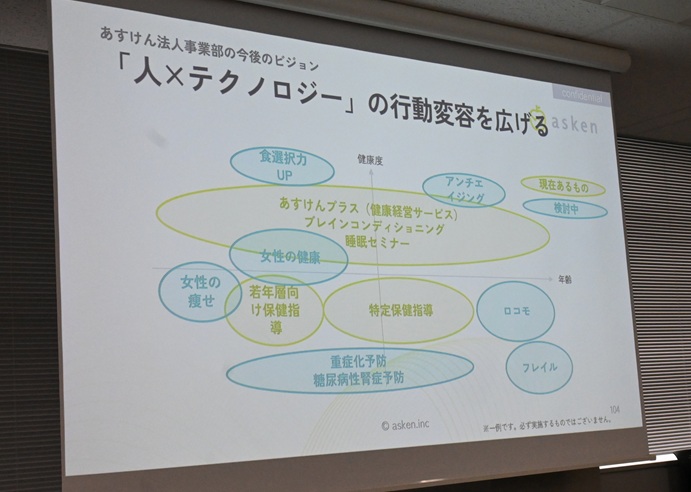

これまでaskenでは、主に健康志向の一般層を対象に、日々の食事記録や生活習慣に基づくパーソナライズ支援を展開し、ナレッジを蓄積してきた。法人事業部では、特定保健指導など職域・健保向け支援にも取り組みを広げつつあり、今後はさらに女性のやせやロコモ、フレイルといった健康課題をはじめ、医療的介入が必要な領域も含めた「ライフステージごとの健康課題」に寄り添うサービス展開を視野に入れているという。

また、こうした事業者としての価値を高めるために、AIのフル活用によるサービスの進化にも注力。例えば、極限まで簡素化された入力、精緻なリコメンド、行動特性に応じたアプローチなど、個別最適化を一層推進する技術開発が進行中である。これらの挑戦を同社では「AX(AI Transformation/asken Transformation)」と呼び、生活習慣支援に新たな価値をもたらす手段として注力している。