順天堂大とIBM、電子カルテデータと生成AIで患者の最適な転院先の紹介システム開発

掲載日:

(左から)山路健・順天堂大学医学部附属順天堂医院副院長/医療サービス支援センターセンター長、順天堂大学大学院医学研究科膠原病・リウマチ内科学教授、金子達哉・日本アイ・ビー・エム執行役員

順天堂大学と日本アイ・ビー・エム(日本IBM)は2月4日、順天堂大学医学部附属順天堂医院(順天堂医院)の入院患者向けに、電子カルテのデータと生成AI(人工知能)で、退院後の最適な転院先の医療機関などを紹介するシステム「Patient Flow Management(PFM、ペイシェント・フロー・マネジメント)AIマッチングシステム」を開発し、試験運用を開始したと発表した。今年度中の本稼働を目指す。

「Patient Flow Management」は、入院前から患者の基本情報を集め、入院中により詳細な情報を加えて評価することで、適切な時期に適切な環境(自宅や医療機関、在宅支援診療)への退院をサポートする取り組みを指す。

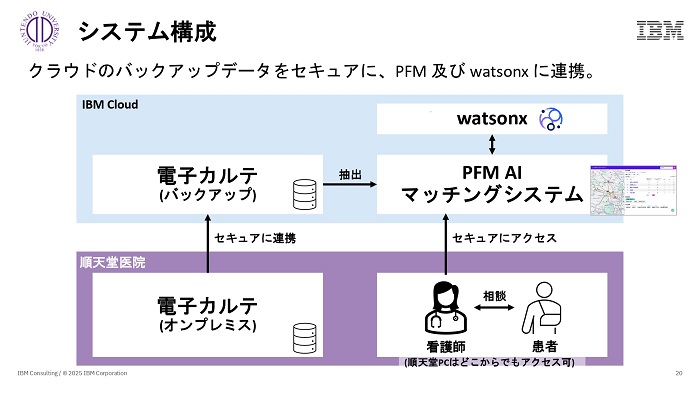

「PFM AIマッチングシステム」は、日本IBMがクラウド上に安全性を担保して格納する、順天堂医院の電子カルテのバックアップデータと、日本IBMの生成AI(人工知能)ビジネスプラットホーム「watsonx.ai」を組み合わせて活用することで、患者一人ひとりに最適な転院先の医療機関を効率的に検索し提示するシステム。順天堂大学が「PFM」の考え方を基に、日本IBMの支援を受け開発した。

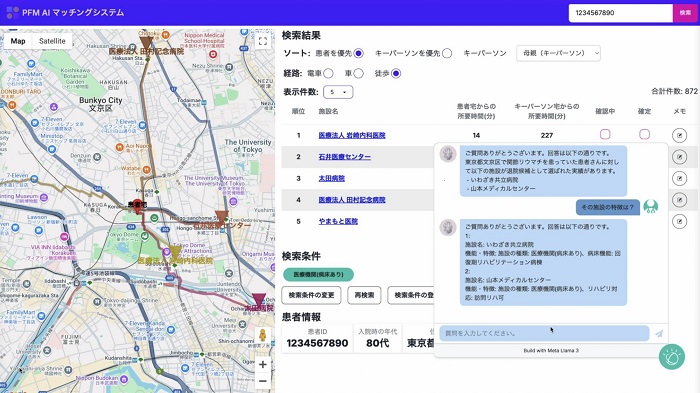

具体的には、同意を得た患者のIDを基に、病名と、患者や家族の住所の近隣など条件に合う施設をAIがマッチング。その結果を基に、医療従事者と患者の双方が納得して転院先を決められる。検索結果で表示された医療機関は、経路を、電車や車、徒歩の移動手段ごとに地図上に示すことで、転院後の通院や家族のサポートなどを具体的にイメージできるようにした。

候補の施設と選定された施設はダッシュボードで表示。表示された施設にはメモの記録が可能で、退院支援を行う医師や看護師、ソーシャルワーカーなどの多職種間で情報共有が行えるため、業務効率化が図れる。システム画面上に表示されていない患者情報や施設情報などは、「watsonx.ai」の生成AIを使って、対話型検索で取得が可能で、受け入れ先の医療機関とのやり取りがスムーズに行える。

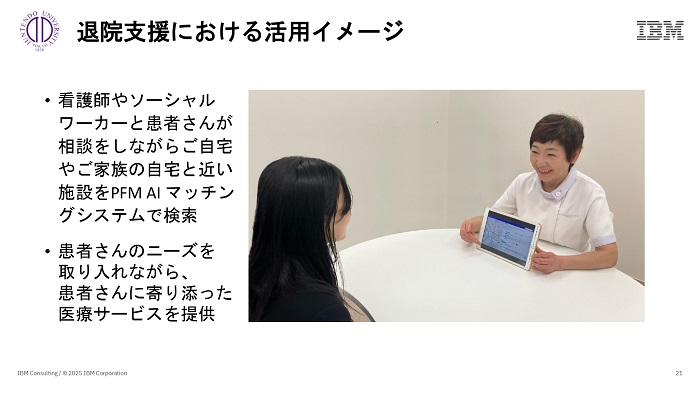

順天堂大学では、病院で看護師やソーシャルワーカーがタブレット端末上でシステムを患者と共に閲覧し、患者のニーズを確認しながらリアルタイムで情報を提供するなどの活用を想定する。

システムは、退院支援先を決定するプロセスをデータで蓄積する機能を搭載。施設面だけではなく、同じ病歴や地域の転院先リストなどソフト面でのデータを蓄積し活用することで、AIが総合的に判断しマッチングする候補施設の精度を向上させる。

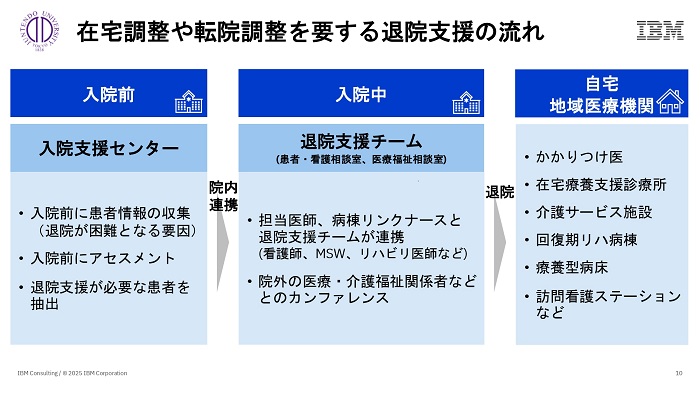

順天堂医院では、PFMを基に、入院前の基本情報収集から、自宅療養や地域医療機関への転院調整の退院支援を、入院支援センターや退院支援チームが連携して取り組む。同院では年間で約3万人の患者が退院する。

一方で、退院先候補を探す現在の退院支援先検索システムは、電子カルテと連携しておらず、受け入れ候補先によってはデジタル化が遅れている医療機関があるなど、調整を行う上で医療従事者に大きな負担がかかっていた。

また、過去に候補となった医療機関や、最終的に転院先となった医療機関の情報など、一連の作業過程のデータを蓄積や活用する仕組みもなかった。この課題解決で「PFM AIマッチングシステム」の開発に着手した。順天堂大と日本IBMは、システムの導入で、同意した患者で退院調整業務が20%以上を効率化できると見込む。

「現在の検索システムでは結果を患者さんと見ながら最適な転院先などを話して決めるという労力がかかっていた。こうした手作業を生成AIで省けるのは、これまでにない取り組みになる」と、山路健・順天堂大学医学部附属順天堂医院副院長/医療サービス支援センターセンター長は、同日に開催された説明会で話した。

システムは連携する医療機関などに無償で開放する計画。負担をなくすことで、転院先施設の登録に対するハードルを下げる。試験運用では、関東を中心に、これまで順天堂医院と連携があった4000の医療機関や在宅療養支援診療所などが参加した。将来的には1万施設の登録を目指す。

今後は、地域医師会や介護業界と連携を進め、登録する施設数の拡大を図る。また、登録した医療施設、介護やリハビリテーション施設と患者の診療歴などの情報を共有するプラットホーム構築も視野に入れる。さらに、システムの活用で社会保障費の削減も見込む。

金子達哉・日本アイ・ビー・エム執行役員は説明会で「医療ではアナログな人が担う仕事が多い。こうした人力作業をテクノロジーでタスクシフトしていきたい。デジタルを活用できる業務はまだまだある」と述べた。